2012年05月17日

丟掉自治幻想,準備制憲建國!之一

第一部分 烏坎之商榷:黨治乎?民治乎?

/台灣懸鉤子

第一部分,筆者欲反駁王力雄與唯色的一連串相同主題之文章(〈除了自焚,還能做什麼?〉、〈西藏需要方法〉、〈走出困境,方向在哪裏?〉、〈突破西藏困境從村民自治開始〉),王力雄提出圖伯特應仿效廣東烏坎,以村民自治作為「真正自治」的開端。然而筆者提出台灣經驗,指出地方自治必須在民主化以後才獲得保障,其過程與王力雄之推理恰恰相反。其次,中國大陸推行二十多年的村民自治,其意識形態奠基於馬列主義的「社會主義民主」,其範圍無法超脫「四項基本原則」,亦即中國共產黨的領導,與民主立憲制度下的地方自治,其基本價值與精神完全不同,甚至背道而馳。筆者並申論烏坎經驗仍然不脫「黨治」色彩,並非民主楷模。職是之故,欲利用中國現有的村莊自治來追求民主自由,甚至基本人權,無異緣木求魚,永遠無成功的可能性。

自焚者「國體改革」呼聲不容忽視

我首先必須對於王力雄〈除了自焚,還能做什麼?〉一文,提出嚴正抗議。我最期期以為不可者,是王先生忽視自焚博巴自由與獨立之呼聲,只以「每個自焚者各自想像的目標不一定現實或能達到」一句話,就將博巴拚死也要呼喊的價值與理想,四兩撥千斤地消解於無形,而以「實際的」「地方自治」討論取而代之。首先,這絕對不是平等與尊重自焚者的作法。第二,地方自治,與言論自由之有無、民族之存立、國家政體的形式,是完全不一樣的層次。當圖伯特的人們深感闕如、非常不滿的是後者時,王力雄卻忙著討論前者,這樣如何能夠「突破西藏的困境」?這樣明顯的矛盾,在此我不得不明確地指出來。

須知,台灣在國民黨的統治下,早在1950年就開始實施縣市層級的地方自治,其行政層級比中國的村莊還要高級,然而,台灣的民主化與言論自由等重大突破與進展,並非一黨專政時期的地方自治可以獨力促成的────事實是,台灣一直要到1987年才解嚴,1992年才有言論自由的保障,那其間的三四十年,地方自治制度一直都在運行,不但全島都舉行縣市長與議會的選舉,甚至後期還有反對勢力與國民黨一同競爭角逐,然而那三四十年的台灣不能稱作是一個民主自由的國家。

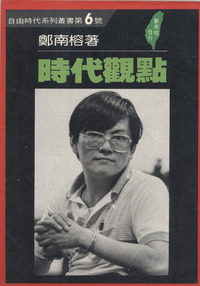

鄭南榕先生於二十五年就曾爬梳過獨立主張與政治改革主張之層次不同:

其言錚錚,其理分明。前仆後繼的博巴不惜一死所呼喊的,也是他們深刻感覺的,圖伯特需要一個圖伯特民族的國家。他們所爭取的,乃是擺脫奴役與殖民的「國體改革」,是最基本的政治結構和規範的改變,而不是地方自治類型的「政體改革」而已。他們以生命才換來的真理呼喚,需要所有的人的正視,不能顧左右而言他地轉移焦點,這才是尊重與平等的起點。而所有的流亡博巴更應本著同胞之誼、民族休戚與共之情,必須視此呼聲為自己的理想與奮鬥目標,他們的英勇犠牲才不算白費。我更有一種沉痛的感覺,就是許多博巴獨立與自由的呼聲一直沒有引起迴響,所以才有這麼多人前仆後繼,不惜一死來求得發聲的機會。

/台灣懸鉤子

第一部分,筆者欲反駁王力雄與唯色的一連串相同主題之文章(〈除了自焚,還能做什麼?〉、〈西藏需要方法〉、〈走出困境,方向在哪裏?〉、〈突破西藏困境從村民自治開始〉),王力雄提出圖伯特應仿效廣東烏坎,以村民自治作為「真正自治」的開端。然而筆者提出台灣經驗,指出地方自治必須在民主化以後才獲得保障,其過程與王力雄之推理恰恰相反。其次,中國大陸推行二十多年的村民自治,其意識形態奠基於馬列主義的「社會主義民主」,其範圍無法超脫「四項基本原則」,亦即中國共產黨的領導,與民主立憲制度下的地方自治,其基本價值與精神完全不同,甚至背道而馳。筆者並申論烏坎經驗仍然不脫「黨治」色彩,並非民主楷模。職是之故,欲利用中國現有的村莊自治來追求民主自由,甚至基本人權,無異緣木求魚,永遠無成功的可能性。

自焚者「國體改革」呼聲不容忽視

我首先必須對於王力雄〈除了自焚,還能做什麼?〉一文,提出嚴正抗議。我最期期以為不可者,是王先生忽視自焚博巴自由與獨立之呼聲,只以「每個自焚者各自想像的目標不一定現實或能達到」一句話,就將博巴拚死也要呼喊的價值與理想,四兩撥千斤地消解於無形,而以「實際的」「地方自治」討論取而代之。首先,這絕對不是平等與尊重自焚者的作法。第二,地方自治,與言論自由之有無、民族之存立、國家政體的形式,是完全不一樣的層次。當圖伯特的人們深感闕如、非常不滿的是後者時,王力雄卻忙著討論前者,這樣如何能夠「突破西藏的困境」?這樣明顯的矛盾,在此我不得不明確地指出來。

須知,台灣在國民黨的統治下,早在1950年就開始實施縣市層級的地方自治,其行政層級比中國的村莊還要高級,然而,台灣的民主化與言論自由等重大突破與進展,並非一黨專政時期的地方自治可以獨力促成的────事實是,台灣一直要到1987年才解嚴,1992年才有言論自由的保障,那其間的三四十年,地方自治制度一直都在運行,不但全島都舉行縣市長與議會的選舉,甚至後期還有反對勢力與國民黨一同競爭角逐,然而那三四十年的台灣不能稱作是一個民主自由的國家。

鄭南榕先生於二十五年就曾爬梳過獨立主張與政治改革主張之層次不同:

「目前在台灣持有這種主張的人【按:即獨立主張】,正面臨蔣政權全面的打擊。由於恐懼,更使得部份人降低言論層次。具體的來說,人們把反抗暴政的言論,固定在例如主張國會全面改選,總統直接民選,以及省市長民選的『政體改革』層次。固然上述的論點已經指出蔣政權對台統治之所以缺乏『合法性』的癥結。但是我們更進一步去看,今天台灣之所以對內政治秩序紊亂,對外國格曖昧不明,最根本的原因,還是在於缺乏一個適時適地的政治系統,這個最基本的政治結構和規範沒有釐清,台灣人民的人格和台灣的國格便一日曖昧不明,無法在人間找到立足之地,這說明台灣需要國體的改革。」(1)

其言錚錚,其理分明。前仆後繼的博巴不惜一死所呼喊的,也是他們深刻感覺的,圖伯特需要一個圖伯特民族的國家。他們所爭取的,乃是擺脫奴役與殖民的「國體改革」,是最基本的政治結構和規範的改變,而不是地方自治類型的「政體改革」而已。他們以生命才換來的真理呼喚,需要所有的人的正視,不能顧左右而言他地轉移焦點,這才是尊重與平等的起點。而所有的流亡博巴更應本著同胞之誼、民族休戚與共之情,必須視此呼聲為自己的理想與奮鬥目標,他們的英勇犠牲才不算白費。我更有一種沉痛的感覺,就是許多博巴獨立與自由的呼聲一直沒有引起迴響,所以才有這麼多人前仆後繼,不惜一死來求得發聲的機會。

地方自治不能帶來民主化

另一方面,筆者也想強調,地方自治往往必須在國家民主化以後,才能獲得保障,恰恰與王力雄的推理相反。假如我們檢驗台灣在一黨專政時期的地方自治,它並不是真正的地方自治,因為地方自治的真正精神,乃「地方分權」也,它相對於「中央集權」,乃是為了要保障地方自治團體與地方住民的自主性,不受中央的干擾與侵犯,從而保障人民的權利。(2) 台灣在一黨獨裁下實施地方自治所遭遇的主要困難,就是地方的權限受到中央的侵奪,特別表現在人事權與財政權的無法自主,而使得地方不得不奉上級的指令辦事,因而不顧民意的現象。這樣「自治」的扭曲面貌也同樣是今日中國大陸村莊自治的寫照。(3) 事實是,台灣的歷史顯示,地方自治制度必須在民主化以後,才能獲得保障 。(4) 王力雄認為圖伯特如果開始爭取村級的自治,從一個村漸推到一百個村,「真正的民族區域自治就會從天邊走向眼前」,顯然是書生之見,恰恰與台灣的實證經驗背道而馳。

然而,我也必須指出,台灣的地方自治跟中國的農村自治,還是無從相比。因為中國農村現行的地方自治制度,究其本質,乃是馬列主義脈絡下的「社會主義民主」,與台灣奠基於立憲主義(constitutionalism)下的地方自治,有著天壤之別。假如台灣的地方自治還可以稱得上是「民主的搖籃」────畢竟台灣反對陣營的許多政治人物,都是在地方的選舉中累積經驗與實力,脫穎而出的────中國目前的村民自治,不但不是民主的扣門磚,更可能成為中共鞏固統治的利器────即使出現了一百萬個(5) 烏坎,大概也改變不了這個事實。

歸根究柢,國民黨雖然一黨獨裁,卻不得不在形式上屈從「民主憲政」的架構,更何況他們以外來殖民者的少數,欲統治台灣人的多數,除了赤裸的暴力鎮壓之外,它需要群眾基礎,也需要以某種民主形式架構出與海峽對岸的「紅色」政權對壘的的態勢,擴大他們統治的正當性。因此從1950年台灣即開始實施地方自治。不旋踵即有有識之士如雷震、胡適、殷海光等自由主義政論家與學者,藉著國民黨所支持的《自由中國》雜誌平台,大聲疾呼民主自由乃是對抗獨裁政治的利器,他們申論:「民主政治是全體人民的政治,為著全體人民的利益與幸福,而由全體人民來治理。」隱喻了「主權在民」的觀念。他們針對國民黨在台灣地方選舉之中,沒有依照憲法的規定樹立地方自治的體制,反而想將地方自治變為地方黨治,痛下針貶,提出「黨治不能維持政權」的道理來批評執政者,因為:

他們進而主張台灣必須出現反對黨參與選舉,「可使執政黨有所警惕,而不敢在施政上稍有疏怠」,國家並且必須保障反對黨的言論自由、出版自由,以落實民主憲法中的人權條款。他們甚而身體力行,開始組織反對黨────因而慘遭國民黨迫害與整肅。然而他們雖敗猶榮,他們的批評提供了民主想像(democratic imagination)的空間,而這點星星之火終於在其後,由後起之秀接踵傳承,終於得以燎原。

「黨治」籠罩中國村莊

反觀中國的農村自治,由於制度設計一開始就先天不良,承襲自人民公社時期的生產大隊,其原則從馬列思想的「社會主義民主」出發,強調共產黨領導,民主只是調動人民積極性的手段,選舉過程常常受到上級與黨委的操控,村莊自治實質更加接近「農村管理」。實施至今二十餘年,種種不符合「自治」、「民主」、「公平選舉」原則的亂象,經由烏坎村的抗爭,終於呈現在世人眼前。

然而,即使烏坎事件發生迄今,尚沒有人大聲疾呼要中國共產黨退出村級的行政體系,力爭「黨治不足以維持政權」,勸戒中共違逆民意無法長治久安的道理。中國各界亦沒有人呼求成立反對黨以制衡執政黨。連最基本的普世價值────亦即尊重個人的尊嚴,每個人的生命、身體、財產等應該獲得保障,還有言論自由與出版自由、集會結社的自由,在中國都被打為「這是國內外某些勢力打著『普世』旗號,把他們那一套全盤西化的主張和要求塞給我們,企圖改變我們社會主義制度的一種手段。」 (7)

除了尚未聽聞中國各界對於烏坎的檢討外,值得注意的是,王力雄氏所推崇的烏坎村的抗爭,目前也尚未成功,村民們被賣掉的田地,尚未討回來。另外,烏坎村莫名死去的村民代表薛錦波命案,目前看起來也不了了之,證明了在中國人命依然如草芥,政府依然沒有問責制度。在這種現實之下,如何能以村民自治為起點,邁向民主以及民治?這是我最根本質疑王力雄的地方。為了幫助海外的博巴讀者、台灣的讀者更加了解中國村莊自治來龍去脈,我將此制度比較詳盡地描述如下:

中國村民自治之原理

中國村莊自治的主角,稱之為「村民委員會」(簡稱為「村委會」)的組織,幾乎完全繼承自人民公社體制中的「生產大隊」,而且迄今在運作上都還殘存著人民公社時期的痕跡。「村民委員會」是在1982年進入中共憲法的,胡耀邦於十二大指出,「發展基層群眾自治,是向高度社會主義民主這個目標邁進的方式。」。1987年底,人大常委會委員長彭真發表談話表示:「有了村民委員會,農民按照民主集中制的原則,實行直接民主。」接著六屆人大常委會通過了《村民委員會組織法》。1988年《村委會組織法》開始在全中國施行(8) ,而原有的生產大隊更名為村委會,許多農村開始根據上述《組織法》舉行第一次村委會的選舉。很明顯地,村民自治是由中共由上而下推動的農村改革,許多農民至現今都認為他們得以有選舉權,都是黨的恩賜。這與西方民主憲政之下的地方自治乃是固有權利,必得擁有制度性的保障,中央不得任意掏空的原則,截然相反。中國的村委會是可以由上級決定其廢立的────這樣的權利既然由政府賦予,政府當然也可以收回。(9)

胡耀邦揭櫫村民自治乃是根據「社會主義民主」原則而來,而根據馬列主義,「社會主義民主」的特點在於:經濟上主張生產資料的公有制、在政治上根本否定西方資本主義民主的議會制、多黨制、分權制和「形式上」規定的公民個人權利;例如:以自由、平等、主權在民等理念為主的個人主義價值觀。就馬列主義的觀點而言,資本主義的民主是有階級性的,它是同生產資料的佔有和政治上的統治聯繫在一起,所以只能為一部份人所享受,因此,民主、自由和人權都是資本主義社會的產物,都是資產階級享受的特權。循此脈絡,村委會雖然是群眾性的基層組織,但制度運作的範圍不能脫離所謂「四項基本原則」,以避免犯下前述「資產階級自由化」之錯誤。也就是說,村民自治仍然必須堅持:黨的領導、社會主義方向、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策,遵守國家的法律、法規。並且在政治上、思想上、行動上和黨中央保持一致的作法。(10) 職是之故,中國的學者可以毫不遲疑地主張:「村民自治必須在黨的領導下運作。」「村黨支部作為執政黨在農村的基層組織,享有對村民自治的政治領導權。」(11) 由此觀之,中國的農村自治,乃是「指導式的自治」、「被領導的自治」,更可稱之為「黨治」,是無庸置疑的一件事。

至於彭真所說的民主集中制,其意義是指「在民主基礎上的集中」以及「在集中指導下的民主」。所謂「在民主基礎上的集中」是指:「黨的領導機關是在民主基礎上由黨員所選舉產生的,黨的指導方針與決議,也是在民主基礎上由民眾意志集中起來的,並且為黨的下級組織和黨員所服從。黨內秩序是由個人服從組織、少數服從多數、下級服從上級,全黨各個部份組織統一服從中央的原則」 。(12) 至於「在集中指導下的民主」是指:「黨的一切會議由領導機關召集,一切會議的進行是有領導的,一切決議和法規的制訂,是經過充分準備和仔細考慮的;一切選舉是有審慎考慮過的候選名單的,全黨是有一切黨員均要履行的統一的領導機關」 。(13) 職是之故,民主乃是手段而不是目的,之所以採行民主,乃在於啟發個人的積極性和創造性。民主須為集體主義服務,依環境局勢的需要,可以伸縮作彈性的運用。必要時隨時可以葬送民主,集中才是集體主義的主要考慮。 (14)

「文革還在搞」的村莊自治現況

上述原則落實到中國農村時,最能體現共黨一枝獨秀領導、個人自由可以罔顧,民主可有可無的個案,可能莫過於河南南街村所實施的「自治」實況。此村沒有「村民委員會」,由黨總支書記王洪彬一人率領黨委統治全村,不曾舉行過民主選舉。在市場經濟下,王書記提出「外圓內方」的原則,對外為了討好日方的合資人員,可以蓋別墅給他們住,還派幹部陪他們打麻將;對內,則厲行共產主義,對村民進行嚴格控管。此村於1992年提出實現「共產主義小社區」的總目標,曾經在1994年10月3日召開全村一萬餘人參加「整風動員大會」,另外還「借鑑建國初期『三反』、『五反』鬥爭中的一些「合理」做法,每半年或一年進行一次揭(發壞人壞事)、批(判錯誤思想)、查(挖消極因素,查挖各種隱患,查各種違犯廠規廠紀、村規民約的行為)、五反(反對官僚主義、弄虛作假、以權謀私、無所作為、浪費)活動。」另外,對於村民的許多懲處,採行封建帝王時代的「連坐法」原則:一人犯錯,全家受罰,甚至親友及鄰居也受影響。例如計畫生育中一戶超生,不僅全家及其親屬要受罰,而且左鄰右舍也同時受罰,被停止福利供應。而超生的子女不但享受不到福利,甚至也不准報南街村的戶口。(15) 而這些也許會令外界匪夷所思、不顧個人尊嚴兼違反個人權利的辦法,非但沒有遭到違憲或違法的指摘,反而深受中共中央嘉許,並於1995年獲中國民政部評鑑為「全國模範村民委員會」。

中國大陸其他村莊也許沒辦法做到像南街村那麼極端,然而村民委員會與村黨支部無疑在農村中兩足鼎立(簡稱「兩委」),其中,村委會必須服從村黨委的領導。另外,村的上級單位,鄉鎮政府,亦常常透過村黨支書記,介入村委會的選舉提名、競選與投票過程,即使村幹部被民眾選舉出來,其權力也無時不刻受到政府的影響,必須服從上級的要求執行工作,特別表現在徵收稅費與計畫生育上 。(16)

中共中央近年甚至想將兩委之間的矛盾與齟齬減低,於2002年發出《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於進一步做好村民委員會換屆選舉工作的通知》,簡稱14號「通知」,要求村黨支書記要兼任參選為村委會主任,亦即村書記要被選為村主任後,才能被村內黨員選任為村黨支書記,而且必須「提倡村民委員會中的黨員成員通過黨內選舉,兼任黨支部成員,積極推進村民委員會成員與村黨組織成員的兼職。」(17) 這個規定俗稱「兩委一肩挑」,明顯是要把村莊僅存的「民治」儘量變為「黨治」。

所以,王力雄聲稱:「村莊自治是無需被誰同意的,只要本村莊的村民同意就可以,村莊層次的自治是可以靠村民自己爭取的。」這樣的描述與現實嚴重脫節,無視中國農村的自治實質上是中共國家滲透基層的統治手段,若非對於中國農村情形完全無知,就是刻意誤導、混淆視聽。

烏坎之商榷

即使是王力雄所推崇的廣東烏坎經驗,事件過程中,黨介入的痕跡不但斧鑿斑斑,更是所謂「烏坎經驗」得以「成功」的關鍵。上海的《新民周刊》在〈烏坎書記否認存在烏坎模式,土地問題仍是核心〉的報導中提到:「2011年12月19日,廣東省委工作組進駐烏坎,林祖鑾以村民代表的身份單獨和廣東省委副書記朱明國溝通。這次溝通促成了『烏坎事件』的成功化解。2012年1月15日,林祖鑾被任命烏坎村黨總支書記,3月3日,林祖鑾成功當選烏坎村村委會主任。」這位烏坎新領導人,林祖鑾,乃是黨齡四十七年的老黨員,他本人也曾經擔任過村委副書記的職務。換言之,若沒有黨的同意,若沒有皈依到中共的「四項基本原則」之下,烏坎村的「新政」,無法只依恃民意就確立。在烏坎,村民們只是越過了鄉與縣級的黨委,直接向更高級的省黨委尋求背書罷了,並沒有樹立新的政治理念與規範。有這樣的前車之鑑,王力雄認為可以靠「達蘭薩拉研究方案,培訓人員,向圖伯特境內推廣」,委實天方夜譚,絲毫不具可行性,中國共產黨什麼時候會信任這些外來的「境外勢力」?

王力雄認為圖伯特的村莊自治可以避開民族議題,轉而針對人權、開礦、環保、宗教活動等問題進行維權。然而後者都涉及到價值的問題,特別是讓圖伯特人民深感困擾的宗教活動受到限制的問題,它與共產主義的意識形態不只扞格不入,而是直接衝突。(例如,前文所提到的南街村村黨支書王洪彬表示:「咱們共產黨員具有一種信仰,不信佛,不信教,只信馬列主義、毛澤東思想。」(18) )對比之下,烏坎村能夠獲得成功主因之一,乃是因為烏坎村民所抗爭的,與價值無關,而是利益。(林祖鑾認為:「烏坎人從來只是很單純的土地利益訴求,沒有任何政治企圖。」)中國社會科學院農村發展研究所研究員于建嶸也總結中國農民的訴求:「他們只是要錢,不是要權。」 (19) 對於信奉一元價值的共產黨而言,要錢容易,可以讓步,然而一旦涉及非黨所能掌控的多元價值,即無法容忍,從而進行制度性迫害,無所不用其極。王力雄認為達蘭薩拉若是幫忙村民實施自治,就是落實中國法律,是配合北京當局,而非反對。奇怪的是,以前達賴喇嘛號召博巴不穿虎皮豹衣,也是在落實中國環保法律,並非民族問題,怎麼沒有得到一絲一毫的感激?

王力雄認為烏坎經驗是可能在圖伯特複製的,他表示:「烏坎村具有的條件,西藏村莊都不少。」這明顯是馮京比馬涼。烏坎抗爭成功的兩個客觀因素,圖伯特都不具備:第一,烏坎近香港,許多村民有香港親友,資訊與資源取得較容易,也使得中共不得不投鼠忌器;其次,烏坎抗爭事件引起外國媒體關注,事件初始即有外媒記者潛入村中,將第一手消息快速向外傳播。(20) 圖伯特因為地理條件關係,加上人為的刻意封鎖圍困,大多數地方已形同囚籠,資訊的流動非常不容易,記者無疆界組織也曾發表抗議,說平壤的外國記者都比圖伯特還多。在這樣的條件下,烏坎經驗豈能輕易在圖伯特複製?甚至烏坎能不能在中國的其他地方複製,亦屬未定之天,如何能草率推薦給海內外博巴?

最後,王力雄特別強調圖伯特憑恃著民族過人的勇氣,即使有政府的阻攔,應該可以透過村莊自治等維權事業,成為中國民間維權運動的一部分,以獲得廣大中國民眾的支持。我必須指出,此種議論令人感到遺憾。

問題之一,不是所有的人都不怕自焚,地方自治正如同王力雄所指出來的,並非轟轟烈烈的犠牲,而是日積月累、長長久久地經營,當中國的村莊自治已經淪落為地方黨治時,這條路如何走得下去?在辛苦地經營之後,是否會因為制度的毫無保障(必須服從黨委及上級領導;即使擺脫了黨委的干涉,村委會也可能會被上級廢除或合併;更何況有爭議時,別國還有司法制度、行政法庭可討回公道,中國的人民法院並非獨立的系統,而是黨意的工具),而前功盡棄?全盤皆輸?是否會換來更多無謂的痛苦與犠牲?台灣曾經有非常慘痛的經驗。那就是台灣在二二八事件時,許多菁英因為出面維持地方秩序,進行地方自治,卻遭到國民黨黨國機器的誅殺吞噬。他們犯下的罪行無他,只因為是地方上人人敬重的領袖,就首當其衝地被國民黨當成眼中釘,一一拔除(頗符合中國官員們「露頭就打」的口號。)。圖伯特已經喪失太多菁英,不應只為了「維權」而作出犠牲。

其二,今日圖伯特發生的問題,比方說言論自由不獲保障─────主張獨立的自由,就是言論自由保障的範疇────人的尊嚴與人權受到踐踏,民主價值付諸闕如,少數的意見不受尊重,這些也都是中國民眾在威權專制體制之下,無能享受到的普世價值。有良知的知識分子,應該指出圖伯特人權受到侵害也就是所有中國人的人權都受到侵害的事實,呼籲所有的人摒除民族的界限,共同譴責與撻伐專制政府的不是。族群差異不應該是政治認同的判準,是否認同民主、自由、人權等普世價值才是政治認同的判準依據。假如沒有這樣的領悟,所謂學者專家的名號,「真理之光」的殊榮,不過欺世盜名而已。

小結

全中國總共有一百萬個村民委員會,到目前為止,卻只有一個烏坎村的抗爭獲得成功,其經驗的偶一性(one-off)實屬明顯。而中國農村村民自治,由於制度設計一開始就先天不良,從社會主義民主出發,強調共產黨領導,使得地方自治的真正精神────地方分權────無從落實,淪落成為「地方黨治」。而「地方黨治」既然缺乏以人民的意志為依歸的民主主義,又信奉一元的共產主義意識形態,對多元價值全力打壓,少數人的權利可為了服務集體而隨意抛棄,民主只是調動人民積極性的手段,可有可無。職是之故,欲利用中國現有的村莊自治來追求民主自由,甚至基本人權,無異緣木求魚,永遠無成功的可能性。而台灣的經驗顯示,一黨專制時期是沒有地方自治的,地方自治制度必須在民主化以後才能真正落實,恰恰與王力雄的想像背道而馳。

註釋:

1. 鄭南榕,〈西藏獨立運動的啟示:改革台灣的國體與政體〉,《自由時代週刊》193期,1987年10月10日。

2. 如此說法,當然是簡化了。參照憲法學者的說法,地方自治的機能如下:「一、促進地方行政民主化,確保住民的主體性;二、推動因地制宜的行政,強化住民的向心力;三、維護地方社會文化,充實住民生活內涵;四、培育住民民主素養,奠定住民生活內涵;五、建立垂直性權力分立,防止國家濫用權力,並落實人權保障。」來源:許志雄,〈九0年代我國憲政改革的問題〉。

3. 可參考于建嶸:〈村民自治:價值和困境──兼論中華人民共和國村民委員會組織法的修改〉,中國憲法行政法律網,2011年4月1日。

4. 薛化元,「台灣省各縣實施地方自治綱要」,台灣大百科全書。

5. 根據新華社所出版的《中國年鑑》,全中國的村委會共有一百零一萬三千多個,1994,頁85。

6. 社論,〈從王國柱之死談台灣地方自治〉,原載《自由中國》18:10,1958年5月16日。引自潘光哲等編《自由中國選集5:地方自治、選舉與反對黨》,台灣稻鄉出版社,2003年11月,頁18。

7. 人民日報,〈怎樣認識所謂的『普世價值』〉,2008年9 月10日。

8. 包淳亮,《中國大陸村民委員會之研究》,中山大學大陸研究所碩士論文,1995年,頁16。

9. 《村委會組織法》第七條規定:「村民委員會的設立、撤消、範圍調整,由鄉、民族鄉、鎮的人民政府提出,經由村民會議討論同意後,報縣級人民政府批准。」

10. 陳淳斌,《中國大陸農村村自治制度之研究(1978-1998):一個蘇南農村的個案研究》,台灣大學三民主義研究所1999年博士論文,摘要。

11. 任旭東、舒軍,〈村民自治背景下村「兩委」班子矛盾問題的研究〉,《人民網》,2003年8月19日。

12. 劉少奇,《論黨》。

13. 前引書。

14. 同註10。

15. 張厚安、徐勇、項繼權等著,《中國農村村級治理──22個村的調查與比較》,華中師範大學出版社,2000年8月,頁236-297。

16. 陳奕伶,〈民主價值、治理績效與中國農村的選舉參與行動〉,台灣選舉與民主化調查2010年學術研討會會議論文。

17. 中華人民共國民政部,〈民政部下發通知加大對村民委員會換屆選舉指導力度〉,民發2005年6 號,日期:2007年11月9日。

18. 同註15,頁270。

19. 于建嶸,〈烏坎沒有經驗只有教訓〉,《新民周刊》,2012年3月22日。

20. 台灣中央廣播電台,烏坎村事件並非大陸民主化的起步(2012/2/14))

另一方面,筆者也想強調,地方自治往往必須在國家民主化以後,才能獲得保障,恰恰與王力雄的推理相反。假如我們檢驗台灣在一黨專政時期的地方自治,它並不是真正的地方自治,因為地方自治的真正精神,乃「地方分權」也,它相對於「中央集權」,乃是為了要保障地方自治團體與地方住民的自主性,不受中央的干擾與侵犯,從而保障人民的權利。(2) 台灣在一黨獨裁下實施地方自治所遭遇的主要困難,就是地方的權限受到中央的侵奪,特別表現在人事權與財政權的無法自主,而使得地方不得不奉上級的指令辦事,因而不顧民意的現象。這樣「自治」的扭曲面貌也同樣是今日中國大陸村莊自治的寫照。(3) 事實是,台灣的歷史顯示,地方自治制度必須在民主化以後,才能獲得保障 。(4) 王力雄認為圖伯特如果開始爭取村級的自治,從一個村漸推到一百個村,「真正的民族區域自治就會從天邊走向眼前」,顯然是書生之見,恰恰與台灣的實證經驗背道而馳。

然而,我也必須指出,台灣的地方自治跟中國的農村自治,還是無從相比。因為中國農村現行的地方自治制度,究其本質,乃是馬列主義脈絡下的「社會主義民主」,與台灣奠基於立憲主義(constitutionalism)下的地方自治,有著天壤之別。假如台灣的地方自治還可以稱得上是「民主的搖籃」────畢竟台灣反對陣營的許多政治人物,都是在地方的選舉中累積經驗與實力,脫穎而出的────中國目前的村民自治,不但不是民主的扣門磚,更可能成為中共鞏固統治的利器────即使出現了一百萬個(5) 烏坎,大概也改變不了這個事實。

歸根究柢,國民黨雖然一黨獨裁,卻不得不在形式上屈從「民主憲政」的架構,更何況他們以外來殖民者的少數,欲統治台灣人的多數,除了赤裸的暴力鎮壓之外,它需要群眾基礎,也需要以某種民主形式架構出與海峽對岸的「紅色」政權對壘的的態勢,擴大他們統治的正當性。因此從1950年台灣即開始實施地方自治。不旋踵即有有識之士如雷震、胡適、殷海光等自由主義政論家與學者,藉著國民黨所支持的《自由中國》雜誌平台,大聲疾呼民主自由乃是對抗獨裁政治的利器,他們申論:「民主政治是全體人民的政治,為著全體人民的利益與幸福,而由全體人民來治理。」隱喻了「主權在民」的觀念。他們針對國民黨在台灣地方選舉之中,沒有依照憲法的規定樹立地方自治的體制,反而想將地方自治變為地方黨治,痛下針貶,提出「黨治不能維持政權」的道理來批評執政者,因為:

「民主社會,人民和政治的關係,是直接與政府打交道,而不是與「黨部」【按:中國的對應詞為「黨委」】打交道。如果政府首長一面要遵從民意,另一面又須接受黨意,或聽命於黨意而摒棄民意,則必造成民意與黨意的對立衝突;摒棄了民意的政府,得不到公眾支持,定然會失敗垮台。這就是黨治不能維持政權的理由。」 (6)

他們進而主張台灣必須出現反對黨參與選舉,「可使執政黨有所警惕,而不敢在施政上稍有疏怠」,國家並且必須保障反對黨的言論自由、出版自由,以落實民主憲法中的人權條款。他們甚而身體力行,開始組織反對黨────因而慘遭國民黨迫害與整肅。然而他們雖敗猶榮,他們的批評提供了民主想像(democratic imagination)的空間,而這點星星之火終於在其後,由後起之秀接踵傳承,終於得以燎原。

「黨治」籠罩中國村莊

反觀中國的農村自治,由於制度設計一開始就先天不良,承襲自人民公社時期的生產大隊,其原則從馬列思想的「社會主義民主」出發,強調共產黨領導,民主只是調動人民積極性的手段,選舉過程常常受到上級與黨委的操控,村莊自治實質更加接近「農村管理」。實施至今二十餘年,種種不符合「自治」、「民主」、「公平選舉」原則的亂象,經由烏坎村的抗爭,終於呈現在世人眼前。

然而,即使烏坎事件發生迄今,尚沒有人大聲疾呼要中國共產黨退出村級的行政體系,力爭「黨治不足以維持政權」,勸戒中共違逆民意無法長治久安的道理。中國各界亦沒有人呼求成立反對黨以制衡執政黨。連最基本的普世價值────亦即尊重個人的尊嚴,每個人的生命、身體、財產等應該獲得保障,還有言論自由與出版自由、集會結社的自由,在中國都被打為「這是國內外某些勢力打著『普世』旗號,把他們那一套全盤西化的主張和要求塞給我們,企圖改變我們社會主義制度的一種手段。」 (7)

除了尚未聽聞中國各界對於烏坎的檢討外,值得注意的是,王力雄氏所推崇的烏坎村的抗爭,目前也尚未成功,村民們被賣掉的田地,尚未討回來。另外,烏坎村莫名死去的村民代表薛錦波命案,目前看起來也不了了之,證明了在中國人命依然如草芥,政府依然沒有問責制度。在這種現實之下,如何能以村民自治為起點,邁向民主以及民治?這是我最根本質疑王力雄的地方。為了幫助海外的博巴讀者、台灣的讀者更加了解中國村莊自治來龍去脈,我將此制度比較詳盡地描述如下:

中國村民自治之原理

中國村莊自治的主角,稱之為「村民委員會」(簡稱為「村委會」)的組織,幾乎完全繼承自人民公社體制中的「生產大隊」,而且迄今在運作上都還殘存著人民公社時期的痕跡。「村民委員會」是在1982年進入中共憲法的,胡耀邦於十二大指出,「發展基層群眾自治,是向高度社會主義民主這個目標邁進的方式。」。1987年底,人大常委會委員長彭真發表談話表示:「有了村民委員會,農民按照民主集中制的原則,實行直接民主。」接著六屆人大常委會通過了《村民委員會組織法》。1988年《村委會組織法》開始在全中國施行(8) ,而原有的生產大隊更名為村委會,許多農村開始根據上述《組織法》舉行第一次村委會的選舉。很明顯地,村民自治是由中共由上而下推動的農村改革,許多農民至現今都認為他們得以有選舉權,都是黨的恩賜。這與西方民主憲政之下的地方自治乃是固有權利,必得擁有制度性的保障,中央不得任意掏空的原則,截然相反。中國的村委會是可以由上級決定其廢立的────這樣的權利既然由政府賦予,政府當然也可以收回。(9)

胡耀邦揭櫫村民自治乃是根據「社會主義民主」原則而來,而根據馬列主義,「社會主義民主」的特點在於:經濟上主張生產資料的公有制、在政治上根本否定西方資本主義民主的議會制、多黨制、分權制和「形式上」規定的公民個人權利;例如:以自由、平等、主權在民等理念為主的個人主義價值觀。就馬列主義的觀點而言,資本主義的民主是有階級性的,它是同生產資料的佔有和政治上的統治聯繫在一起,所以只能為一部份人所享受,因此,民主、自由和人權都是資本主義社會的產物,都是資產階級享受的特權。循此脈絡,村委會雖然是群眾性的基層組織,但制度運作的範圍不能脫離所謂「四項基本原則」,以避免犯下前述「資產階級自由化」之錯誤。也就是說,村民自治仍然必須堅持:黨的領導、社會主義方向、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策,遵守國家的法律、法規。並且在政治上、思想上、行動上和黨中央保持一致的作法。(10) 職是之故,中國的學者可以毫不遲疑地主張:「村民自治必須在黨的領導下運作。」「村黨支部作為執政黨在農村的基層組織,享有對村民自治的政治領導權。」(11) 由此觀之,中國的農村自治,乃是「指導式的自治」、「被領導的自治」,更可稱之為「黨治」,是無庸置疑的一件事。

至於彭真所說的民主集中制,其意義是指「在民主基礎上的集中」以及「在集中指導下的民主」。所謂「在民主基礎上的集中」是指:「黨的領導機關是在民主基礎上由黨員所選舉產生的,黨的指導方針與決議,也是在民主基礎上由民眾意志集中起來的,並且為黨的下級組織和黨員所服從。黨內秩序是由個人服從組織、少數服從多數、下級服從上級,全黨各個部份組織統一服從中央的原則」 。(12) 至於「在集中指導下的民主」是指:「黨的一切會議由領導機關召集,一切會議的進行是有領導的,一切決議和法規的制訂,是經過充分準備和仔細考慮的;一切選舉是有審慎考慮過的候選名單的,全黨是有一切黨員均要履行的統一的領導機關」 。(13) 職是之故,民主乃是手段而不是目的,之所以採行民主,乃在於啟發個人的積極性和創造性。民主須為集體主義服務,依環境局勢的需要,可以伸縮作彈性的運用。必要時隨時可以葬送民主,集中才是集體主義的主要考慮。 (14)

「文革還在搞」的村莊自治現況

上述原則落實到中國農村時,最能體現共黨一枝獨秀領導、個人自由可以罔顧,民主可有可無的個案,可能莫過於河南南街村所實施的「自治」實況。此村沒有「村民委員會」,由黨總支書記王洪彬一人率領黨委統治全村,不曾舉行過民主選舉。在市場經濟下,王書記提出「外圓內方」的原則,對外為了討好日方的合資人員,可以蓋別墅給他們住,還派幹部陪他們打麻將;對內,則厲行共產主義,對村民進行嚴格控管。此村於1992年提出實現「共產主義小社區」的總目標,曾經在1994年10月3日召開全村一萬餘人參加「整風動員大會」,另外還「借鑑建國初期『三反』、『五反』鬥爭中的一些「合理」做法,每半年或一年進行一次揭(發壞人壞事)、批(判錯誤思想)、查(挖消極因素,查挖各種隱患,查各種違犯廠規廠紀、村規民約的行為)、五反(反對官僚主義、弄虛作假、以權謀私、無所作為、浪費)活動。」另外,對於村民的許多懲處,採行封建帝王時代的「連坐法」原則:一人犯錯,全家受罰,甚至親友及鄰居也受影響。例如計畫生育中一戶超生,不僅全家及其親屬要受罰,而且左鄰右舍也同時受罰,被停止福利供應。而超生的子女不但享受不到福利,甚至也不准報南街村的戶口。(15) 而這些也許會令外界匪夷所思、不顧個人尊嚴兼違反個人權利的辦法,非但沒有遭到違憲或違法的指摘,反而深受中共中央嘉許,並於1995年獲中國民政部評鑑為「全國模範村民委員會」。

中國大陸其他村莊也許沒辦法做到像南街村那麼極端,然而村民委員會與村黨支部無疑在農村中兩足鼎立(簡稱「兩委」),其中,村委會必須服從村黨委的領導。另外,村的上級單位,鄉鎮政府,亦常常透過村黨支書記,介入村委會的選舉提名、競選與投票過程,即使村幹部被民眾選舉出來,其權力也無時不刻受到政府的影響,必須服從上級的要求執行工作,特別表現在徵收稅費與計畫生育上 。(16)

中共中央近年甚至想將兩委之間的矛盾與齟齬減低,於2002年發出《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於進一步做好村民委員會換屆選舉工作的通知》,簡稱14號「通知」,要求村黨支書記要兼任參選為村委會主任,亦即村書記要被選為村主任後,才能被村內黨員選任為村黨支書記,而且必須「提倡村民委員會中的黨員成員通過黨內選舉,兼任黨支部成員,積極推進村民委員會成員與村黨組織成員的兼職。」(17) 這個規定俗稱「兩委一肩挑」,明顯是要把村莊僅存的「民治」儘量變為「黨治」。

所以,王力雄聲稱:「村莊自治是無需被誰同意的,只要本村莊的村民同意就可以,村莊層次的自治是可以靠村民自己爭取的。」這樣的描述與現實嚴重脫節,無視中國農村的自治實質上是中共國家滲透基層的統治手段,若非對於中國農村情形完全無知,就是刻意誤導、混淆視聽。

烏坎之商榷

即使是王力雄所推崇的廣東烏坎經驗,事件過程中,黨介入的痕跡不但斧鑿斑斑,更是所謂「烏坎經驗」得以「成功」的關鍵。上海的《新民周刊》在〈烏坎書記否認存在烏坎模式,土地問題仍是核心〉的報導中提到:「2011年12月19日,廣東省委工作組進駐烏坎,林祖鑾以村民代表的身份單獨和廣東省委副書記朱明國溝通。這次溝通促成了『烏坎事件』的成功化解。2012年1月15日,林祖鑾被任命烏坎村黨總支書記,3月3日,林祖鑾成功當選烏坎村村委會主任。」這位烏坎新領導人,林祖鑾,乃是黨齡四十七年的老黨員,他本人也曾經擔任過村委副書記的職務。換言之,若沒有黨的同意,若沒有皈依到中共的「四項基本原則」之下,烏坎村的「新政」,無法只依恃民意就確立。在烏坎,村民們只是越過了鄉與縣級的黨委,直接向更高級的省黨委尋求背書罷了,並沒有樹立新的政治理念與規範。有這樣的前車之鑑,王力雄認為可以靠「達蘭薩拉研究方案,培訓人員,向圖伯特境內推廣」,委實天方夜譚,絲毫不具可行性,中國共產黨什麼時候會信任這些外來的「境外勢力」?

王力雄認為圖伯特的村莊自治可以避開民族議題,轉而針對人權、開礦、環保、宗教活動等問題進行維權。然而後者都涉及到價值的問題,特別是讓圖伯特人民深感困擾的宗教活動受到限制的問題,它與共產主義的意識形態不只扞格不入,而是直接衝突。(例如,前文所提到的南街村村黨支書王洪彬表示:「咱們共產黨員具有一種信仰,不信佛,不信教,只信馬列主義、毛澤東思想。」(18) )對比之下,烏坎村能夠獲得成功主因之一,乃是因為烏坎村民所抗爭的,與價值無關,而是利益。(林祖鑾認為:「烏坎人從來只是很單純的土地利益訴求,沒有任何政治企圖。」)中國社會科學院農村發展研究所研究員于建嶸也總結中國農民的訴求:「他們只是要錢,不是要權。」 (19) 對於信奉一元價值的共產黨而言,要錢容易,可以讓步,然而一旦涉及非黨所能掌控的多元價值,即無法容忍,從而進行制度性迫害,無所不用其極。王力雄認為達蘭薩拉若是幫忙村民實施自治,就是落實中國法律,是配合北京當局,而非反對。奇怪的是,以前達賴喇嘛號召博巴不穿虎皮豹衣,也是在落實中國環保法律,並非民族問題,怎麼沒有得到一絲一毫的感激?

王力雄認為烏坎經驗是可能在圖伯特複製的,他表示:「烏坎村具有的條件,西藏村莊都不少。」這明顯是馮京比馬涼。烏坎抗爭成功的兩個客觀因素,圖伯特都不具備:第一,烏坎近香港,許多村民有香港親友,資訊與資源取得較容易,也使得中共不得不投鼠忌器;其次,烏坎抗爭事件引起外國媒體關注,事件初始即有外媒記者潛入村中,將第一手消息快速向外傳播。(20) 圖伯特因為地理條件關係,加上人為的刻意封鎖圍困,大多數地方已形同囚籠,資訊的流動非常不容易,記者無疆界組織也曾發表抗議,說平壤的外國記者都比圖伯特還多。在這樣的條件下,烏坎經驗豈能輕易在圖伯特複製?甚至烏坎能不能在中國的其他地方複製,亦屬未定之天,如何能草率推薦給海內外博巴?

最後,王力雄特別強調圖伯特憑恃著民族過人的勇氣,即使有政府的阻攔,應該可以透過村莊自治等維權事業,成為中國民間維權運動的一部分,以獲得廣大中國民眾的支持。我必須指出,此種議論令人感到遺憾。

問題之一,不是所有的人都不怕自焚,地方自治正如同王力雄所指出來的,並非轟轟烈烈的犠牲,而是日積月累、長長久久地經營,當中國的村莊自治已經淪落為地方黨治時,這條路如何走得下去?在辛苦地經營之後,是否會因為制度的毫無保障(必須服從黨委及上級領導;即使擺脫了黨委的干涉,村委會也可能會被上級廢除或合併;更何況有爭議時,別國還有司法制度、行政法庭可討回公道,中國的人民法院並非獨立的系統,而是黨意的工具),而前功盡棄?全盤皆輸?是否會換來更多無謂的痛苦與犠牲?台灣曾經有非常慘痛的經驗。那就是台灣在二二八事件時,許多菁英因為出面維持地方秩序,進行地方自治,卻遭到國民黨黨國機器的誅殺吞噬。他們犯下的罪行無他,只因為是地方上人人敬重的領袖,就首當其衝地被國民黨當成眼中釘,一一拔除(頗符合中國官員們「露頭就打」的口號。)。圖伯特已經喪失太多菁英,不應只為了「維權」而作出犠牲。

其二,今日圖伯特發生的問題,比方說言論自由不獲保障─────主張獨立的自由,就是言論自由保障的範疇────人的尊嚴與人權受到踐踏,民主價值付諸闕如,少數的意見不受尊重,這些也都是中國民眾在威權專制體制之下,無能享受到的普世價值。有良知的知識分子,應該指出圖伯特人權受到侵害也就是所有中國人的人權都受到侵害的事實,呼籲所有的人摒除民族的界限,共同譴責與撻伐專制政府的不是。族群差異不應該是政治認同的判準,是否認同民主、自由、人權等普世價值才是政治認同的判準依據。假如沒有這樣的領悟,所謂學者專家的名號,「真理之光」的殊榮,不過欺世盜名而已。

小結

全中國總共有一百萬個村民委員會,到目前為止,卻只有一個烏坎村的抗爭獲得成功,其經驗的偶一性(one-off)實屬明顯。而中國農村村民自治,由於制度設計一開始就先天不良,從社會主義民主出發,強調共產黨領導,使得地方自治的真正精神────地方分權────無從落實,淪落成為「地方黨治」。而「地方黨治」既然缺乏以人民的意志為依歸的民主主義,又信奉一元的共產主義意識形態,對多元價值全力打壓,少數人的權利可為了服務集體而隨意抛棄,民主只是調動人民積極性的手段,可有可無。職是之故,欲利用中國現有的村莊自治來追求民主自由,甚至基本人權,無異緣木求魚,永遠無成功的可能性。而台灣的經驗顯示,一黨專制時期是沒有地方自治的,地方自治制度必須在民主化以後才能真正落實,恰恰與王力雄的想像背道而馳。

註釋:

1. 鄭南榕,〈西藏獨立運動的啟示:改革台灣的國體與政體〉,《自由時代週刊》193期,1987年10月10日。

2. 如此說法,當然是簡化了。參照憲法學者的說法,地方自治的機能如下:「一、促進地方行政民主化,確保住民的主體性;二、推動因地制宜的行政,強化住民的向心力;三、維護地方社會文化,充實住民生活內涵;四、培育住民民主素養,奠定住民生活內涵;五、建立垂直性權力分立,防止國家濫用權力,並落實人權保障。」來源:許志雄,〈九0年代我國憲政改革的問題〉。

3. 可參考于建嶸:〈村民自治:價值和困境──兼論中華人民共和國村民委員會組織法的修改〉,中國憲法行政法律網,2011年4月1日。

4. 薛化元,「台灣省各縣實施地方自治綱要」,台灣大百科全書。

5. 根據新華社所出版的《中國年鑑》,全中國的村委會共有一百零一萬三千多個,1994,頁85。

6. 社論,〈從王國柱之死談台灣地方自治〉,原載《自由中國》18:10,1958年5月16日。引自潘光哲等編《自由中國選集5:地方自治、選舉與反對黨》,台灣稻鄉出版社,2003年11月,頁18。

7. 人民日報,〈怎樣認識所謂的『普世價值』〉,2008年9 月10日。

8. 包淳亮,《中國大陸村民委員會之研究》,中山大學大陸研究所碩士論文,1995年,頁16。

9. 《村委會組織法》第七條規定:「村民委員會的設立、撤消、範圍調整,由鄉、民族鄉、鎮的人民政府提出,經由村民會議討論同意後,報縣級人民政府批准。」

10. 陳淳斌,《中國大陸農村村自治制度之研究(1978-1998):一個蘇南農村的個案研究》,台灣大學三民主義研究所1999年博士論文,摘要。

11. 任旭東、舒軍,〈村民自治背景下村「兩委」班子矛盾問題的研究〉,《人民網》,2003年8月19日。

12. 劉少奇,《論黨》。

13. 前引書。

14. 同註10。

15. 張厚安、徐勇、項繼權等著,《中國農村村級治理──22個村的調查與比較》,華中師範大學出版社,2000年8月,頁236-297。

16. 陳奕伶,〈民主價值、治理績效與中國農村的選舉參與行動〉,台灣選舉與民主化調查2010年學術研討會會議論文。

17. 中華人民共國民政部,〈民政部下發通知加大對村民委員會換屆選舉指導力度〉,民發2005年6 號,日期:2007年11月9日。

18. 同註15,頁270。

19. 于建嶸,〈烏坎沒有經驗只有教訓〉,《新民周刊》,2012年3月22日。

20. 台灣中央廣播電台,烏坎村事件並非大陸民主化的起步(2012/2/14))

Posted by rosaceae at 18:07│Comments(1)

│報導與評論

留言

这篇文章关注的议题以及思考的维度,都让我觉得这是近年来关于西藏一篇很重要的文章,很值得关心西藏议题的人们关注。谢谢悬钩子。

Posted by 扎仁博 at 2012年09月10日 21:33

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。