2010年01月28日

嘉央諾布:圖伯特往昔的野生動物和自然保育

嘉央諾布:

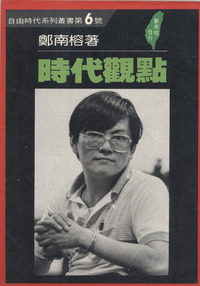

圖伯特鳥禽之王杜鵑鳥,下圖為飛翔之姿。

博巴致力於野生動物保護、環境保育的努力,因此也許可視為雖然發生於現代之前、卻已具現代環境意識的一種努力,由政府與宗教組織透過環境立法、野生動物保護區的建立、甚至透過經常舉辦的「公關活動」來教導與提醒人們,他們不只在靈性上需要慈悲為懷、也對國家的環境、自然生態負有責任。

圖伯特鳥禽之王杜鵑鳥,下圖為飛翔之姿。

HIGH SANCTUARY: WILDLIFE AND NATURE CONSERVANCY IN OLD TIBET

高原聖殿:圖伯特往昔的野生動物和自然保育

/嘉央諾布

九零年代末期有一天傍晚在梅洛甘濟,一些最近從拉薩來的我的朋友,帶著達札仁波切來我家。他是1951年左右圓寂的前攝政王的轉世化身。仁波切在五九年起義的時候,還只是個小男孩,但在其後的鎮壓裏,他也跟一些年輕的朱古一起被囚禁:熱振仁波切、康卓仁波切(Khardo Rimpoche)、直貢法王(Drigung Kyapgon)(譯注1)等都一起被關在一個特別的處所進行勞動改造。鄧小平的「自由化」後,這些年輕的喇嘛都被釋放,而且得「平反」。達札被任命為西藏佛教協會的副主任之一。當然,仁波切從拉薩來到達蘭薩拉,是為了朝見尊者,然而他年紀尚輕又很活潑外向,所以我的拉薩朋友們認為他也許會喜歡跟我聊聊。

那是個值得回味的晚上。仁波切有很多有趣的故事可以講,雖然他只喝茶,但那天他就像我們這些喝啤酒與甜酒的人一樣興緻高昂。仁波切與其他年輕的朱古被關押在一個特殊的處所,他們在那裏不只像其他博巴一樣必須挖溝渠、拖拉「夜土」(用來作肥料的人類糞便, 譯注2),在中國人典型的「虐待兼教訓」的方式指定下,他們還必須做屠夫與漁夫,以親身體會佛教徒悲憫心乃謬誤虛偽之馬列主義教育。仁波切變成一位漁夫,並且在羊卓雍措與羌塘瑰偉的納木措湖水裏捕魚。在許多故事中,他告訴我們,有一天晚上他們的漁網被一個極大的生物纏住,弄得他們的汽船幾乎翻船,然後那不知是什麼的生物掙破網逃走了。

「俊」的好漁夫

仁波切也講起他在「俊」(Jun)區捕魚的事情。該地區崎嶇多岩,土壤貧瘠,所以居民必須捕魚為生。我知道那個地區,是因為該地方的人在五九年前,一向有自己的藏戲(ache-lhamo)劇團。仁波切說他遇到一些當地的漁夫,他們使用傳統犛牛毛編織而成的漁網。他注意到他們漁網編織的方式,特別是網眼很大這一點,他問他們,為什麼不用中國人用的尼龍網,網眼小多了。

其中一位年紀比較大的俊巴(Jun-pa,俊人)告訴仁波切,過去的圖伯特政府規定他們漁網的網眼大小。當地的地方官員會定期來「俊」檢查漁夫的漁網,以確保政府規定幾個手指頭(我忘了究竟幾個)可以穿過的網眼尺寸確實受到遵守。官員也會向當地百姓們宣讀某種像是詔令的文字,還告訴他們,網裏面不准抓小魚、魚苗,好讓小魚們可以成長繁衍,不然的話,最後就沒有大魚,對俊地區人民的生計(tsowa)有負面的影響。達札仁波切似乎對於俊地區的漁民被灌輸了十年西藏邪惡舊社會(chitso nyingpa)的共產主義宣傳,卻還是相信他們的老作法才是正確的,也還是相信圖伯特政府的規定才是對的,而感到印象深刻。

講這個故事時,我有點太囉嗦了,但我希望讀者們能充分領會這個環境故事的現實面。我們博巴對我們這個民族長久以來,不僅對動物仁慈,而且不會像中國人現在那樣,以驚人盲目又貪婪的方式,剥削利用我們的野生動物與自然環境,而感到驕傲當然是沒錯的。然而,在此同時,我們卻一直沒有辦法把我們社會與文化裏這一個正面又值得欣賞的面向,以一種有助我們的要求的方式來呈現--我們的要求就是自己統治自己、自己照顧我們的土地與環境。

我感覺到我們錯了,我們把我們的情況,幾乎完全以宗教情感的方式來呈現,我們把我們自己描繪成甚至連一隻蚊子也不忍心殺死的那一類人,對我來說,大體上所強調的,似乎是我們官方意識形態所主張的那種和平安靜主義。這一點反映在電影《西藏七年》裏面一幕讓人頗感尷尬的場景:電影中,博巴工人與僧人狂熱地從一個建築工地拯救蚯蚓,而整個尊勝寺(Namgyal Monastery)忙著為那些蟲的亡靈舉行超渡法會(「在前世,這條無辜的蟲是你的媽媽、你的爸爸。請不要再傷害它們了!」)。這一幕值得上《週末夜現場》的場景在銀幕上播出時,我很想鑽到椅子底下躲起來。

圖伯特政府並不是告訴俊的子民(mi-ser)說打漁是一種不符佛教精神的作為。此區的人民當然也必須營生、繳稅。所以雖然傳統上圖伯特對於打漁這件事,有宗教情感上無法認同的傾向(1),卻必須對俊巴、以及其他擁有類似情形的人網開一面。所以圖伯特政府立法定則,以確保漁民(還有農民、牧民、採金礦者與其他人)都不會濫用資源,不會過度到破壞當地環境、甚至影響到其他所有人--還有他們自己--生計的程度。俊的漁夫也獲准許,得以在拉薩與其他市鎮村莊出售他們的漁獲。然而為了遵守宗教禮節,小販們會叫著“chu-labu say”(賣水蘿蔔)。當然沒有人會因此被騙,但禮儀就此遵守了。某些拉薩人挺喜歡在吃糌粑的時候,來上一碟nyap-jen(生魚片),以蒜頭跟辣椒調味。

不管圖伯特種種環保習慣背後的宗教觀念如何崇高,令人印象深刻的,是圖伯特政府、宗教、社會機構,皆以實際又具體的方式來實踐這些措施:透過立法、道德規章、年度慶典、風俗習慣、與保育機構等,而這些都被勤勉地紀錄在政府的檔案裏,並定期向圖伯特人民宣傳公布。這大概使得圖伯特變成世界上少數幾個在二十世紀之前,就以這種出人意料的現代方式,從事長期生態保育計畫的國家之一。

《山谷令》

圖伯特政府努力宣傳、並使老百姓都明曉的、有關於野生動物保育的法律與慣例,就是《山谷令》((ri-lung tsatsik)。這份詔令每年在拉薩默朗欽莫慶典(祈願大法會)舉行以後頒布,其副本並發送到圖伯特各地,每個地區的政府裏去。專門研究圖伯特法學的學者,蕾貝卡‧法蘭奇(Rebecca French)訪談了「達賴喇嘛私人辦室的一位前職員,他在數年的公職生涯裏,騰抄了數百次(該份詔令)‧‧‧。」政府文員騰寫數百份詔諭的工作「‧‧‧在新年結束後立刻開始。」他也「證實該詔令長達四十五行,使用最優美的書法,品質最佳的紙張書寫,詔令的上方與底下還蓋紅色的大印。」(2)

當此詔令送到地區政府的總部時,地區裁判官/長官「宗本」必須首先把此份折叠好的文件放在頭上。然後再把它放在柏枝與桑 (譯註3)所產生的薰煙上淨化,才打開文件閱讀。第二天,該地區的居民會受召前來,在地區政府所在的宗堡(Dzong)或城堡前的庭院裏聚集。宗本接著會對他們高聲朗讀整份詔令,再唸達賴喇嘛或攝政王的全名以及頭銜、頒布詔令的藏曆年份與日期,然後再提到文件上蓋的官方印璽。接下來他會警告大家,如果違反詔令的話,會有處罰,而且大家不能以不知道這件事作藉口,因為大家都已經聽到此令的內容了。接著,宗本會把文件掛在「宗堡大門楣上的一塊木板上頭」。有時候此令是展示在帳篷下、或一個有掩蔽的空間裏。一旦官員回到城堡裏,所有的人就會聚集在詔令旁邊,閱讀詔令上的文字,或者用頭碰觸它,藉此得到達賴喇嘛的祝福,因為大型紅色官璽就代表他。

圖說:在石製公佈欄裏《山谷令》。照相:休‧理查森。

這份文件大概四十英吋寬、八十至一百英吋長,使用的是單張無接縫、為此目的而特別製造的藏紙。其上的書法無一例外總是非常優美,並且總是使用朱匝(druk-tsa)體來書寫。這些詔令有許多都以吉祥的符號來裝飾。我看到的其中一份,紙張的最上頭飾有金色的佛塔屋頂、文字的兩旁還畫著從兩個寶瓶(bhumpa,朋巴)裏長出來、延著兩根長柱蜿蜒而上的花朵圖案。在達賴喇嘛或攝政王的印璽下面,有時還畫著一小朵蓮花,而這朵蓮花有時候是握在一隻雪獅或是大鵬金翅鳥(garuda)的爪子裏。

這種詔令有標準的開場白,它首先描述圖伯特是「雪域」,是佛陀的教誨受到遵守的地方,並且概括描述每位博巴所擁有的權利與應盡的義務。它也指示政府官員,不論中央或地方,要以無私的態度公平審判,並告誡他們不可以剥削人民。主要的內容也許還包括「‧‧‧政府的貸款、私人貸款、合約等規定利率詳情。」其中一個詔令特別禁止任何貸款收取複利。在此例中,這大概讓世界銀行或國際貨幣基金會相形見絀,顯示圖伯特政府是一個十分開明的機構。

《山谷令》一般是到了中段才開始談到野生動物保育的問題。下面的摘文很巧合地是引自圖伯特攝政達札仁波切於1944年所發布的命令:

「‧‧‧為了佛法、為了利益有情眾生,圖伯特各區的首長、官員、村長皆受此令,除了鬣狗(原文如此:應指phara,即野狗)與野狼以外,必須禁止對所有動物的殺戮。水裏的游魚與水獺、山丘與森林裏的動物、空中的飛鳥、所有被賦予生命的動物,不論大小,都必須受保護與拯救。首長們必須監督此令內容受到徹底地執行。」(3)

以下第二段摘文是來自十三世達賴喇嘛於1901年所頒布的詔令,由紐約的丹增曲札博士(Dr. Tenzing Choddak)翻譯成英文:

老圖伯特已故的一位政府官員,也是一位學者,索朗東覺哲彤(Sonam Tomjor Tethong)曾經告訴我,禁止殺死猛獸如野狗或野狼(phar-chang)的命令,依照當時的情況,可能每年不同。例如,假如牧人因(狗、狼)而損失許多牲口,度過了一個特別難過的冬天的話,那麼殺死這樣的猛獸還是可以的,或者假如這樣的猛獸數量太多的話,也是可獵殺的。但如果國家遭逢災難,或者遇上達賴喇嘛的「本命年」(kag)年,所有的狩獵都會遭到徹底禁止。

一位研究圖伯特的西方學者,注意到每年禁止殺死野生動物的命令都會特別指定一段時間與具體細節,寫道應該要考慮到此禁獵的時期「‧‧‧與大型的野生動物之懷孕與生產季節吻合。」他又進一步提到「‧‧‧我所訪問的許多博巴都證實,當時的人已經有一種前現代的意識,知道哺育與懷胎時期是應該禁獵的。」(5)

圖說:第穆攝政王所頒布的詔令片段。提供者:扎西茨仁

《山谷令》的起源並不清楚。一個圖伯特政府的網站提到:「早在1642年,第五世達賴喇嘛就發布了保護動物與環境的命令。自從那時候開始,這樣的命令都會每年頒布。」(6) 阿尼瑪卿研究所的主任,無與倫比的學者扎西茨仁,告訴我雖然這可以當作政府正式頒布詔令的開始,然而提到這種保護令的文獻,卻早在仁蚌巴王朝(Rimpung dynasty)與藏巴王的統治時代就出現了。扎西啦很慷慨地向我展示1814年的一份古老《山谷令》,是由當時擔任圖伯特攝政、第二世的第穆朱古(demo kutok nyipa),於木狗年所頒布的。

封山與封谷

除了頒布詔令指導民眾以外,圖伯特政府與僧眾似乎採取了更實地參與的計畫,來確保野生動物與環境受到確實的保護。其中一個方式就是「封山與封谷」(ri-gya lung-gya dompa)。紐西蘭的東尼‧修伯(Tony Huber)教授在一份經過詳細考證的論文裏,告訴我們,這種獨一無二的生態制度,似乎是從更古老的政教系統裏的「區域封鎖」(rgya sdom-pa)措施演化而來。但是到了十五世紀時,這種「封鎖」的作法,已經演化成「‧‧‧更受到佛法影響的道德法律制度,用來禁止各種狩獵與設陷阱捕捉野生動物。」(7)

修伯也告訴我們,這種習俗似乎變成「‧‧‧地方/佛教徒的世俗統治者(通常的頭銜為khri,即上師,或chos-gyal,即法王)或者一國之君,如攝政王與達賴喇嘛的專門領域。」第一份特別指定禁獵、禁漁的完整的ri-rgya lung-gya (區域封鎖),是由江孜的博巴俗人統治者,饒丹昆桑(Rabten Kunsang,他也是白居寺壯觀衮本--佛塔兼廟宇複合體--的興建者)於1415年至1440年所頒布。

事實上,地方的領袖、寺院與(甘丹頗章)政府建立了一套系統,用現代化的術語來說,就是野生動物保護區、自然保留區、甚至是國家公園。也許這套系統可以拿來與英國與歐洲王公貴族的禁獵區相比。但這裏也應該指出,在英國與歐洲的例子裏,野生動物的保護,特別是野鹿與雉雞類,都是為了王公貴族打獵的特權與樂趣而實施的。平民中試圖獵捕這樣的野生動物者,都被認為是「盜獵者」,而一直到不太久之前,都還因此罪而遭監禁、甚至問吊。

在圖伯特,對違反封地令的人所施加的處罰隨著個案而不同,但似乎並沒有人因此罪而被處死,也未必是重刑。以奉獻實物作為經濟上的處罰(如為社區奉茶、在寺院點酥油點等等)是相當標準的措施,但通常被描述為「供養」。有時候也請寺院或地方的保護神(choskyong)來幫忙執行禁獵令。例如,獵人也許被要求,要把他的步槍或火槍拿出來供養該位神祗的神龕;這並非是不適當的動作,因為劍、矛、火器等武器都是這些神龕公認的特色。違反者也許會被要求必須在該位保護神之前立下神聖的誓言,這通常是有效的遏阻措施,因為這些神祗素有兇惡的名聲。整個「封鎖起來的」野生動物保護區之建立,不只是發布命令、施加處罰就完事了。個別的喇嘛與統治者也必須準備在這樣的活動裏自掏腰胞,投入自己的經費。修伯教授舉了有名的吉美林巴尊者(Jigme Lingpa)為例子,他買下了、封閉了多座山區,以表示對動物的慈悲。

被保護的對象不只是野生動物而已,也往往擴及整個環境:森林、草場、湖泊與溪流。拉達克的洛桑喇嘛告訴我,列城(Leh,拉達克首府)附近的一座森林,得到一個兇猛神祗完全的保護,祂不但阻止了地方居民去那裏伐木,甚至連撿拾自然落下的小幹與細枝都必須謹慎小心。

修伯詳細列舉這樣的「區域封鎖」如何進行的細節,還有受封閉的地區如何界定的各種不同方式。許多這樣的區域都有精確的界線,可能與自然界的地標,或者文化的特徵有關,通常是藉由命名特別指定的地區,或封鎖地區的疆界特性,如水道、隘口等等而固定下來。其他的方法也許並不是那麼精確,但也一樣有效,甚至頗有獨特的風味。第七世達賴喇嘛描述第穆曲德洛色林(Demo Choede Loseling)周圍的受封鎖寺院區,就在「‧‧‧可以聽到海螺號角聲的地方。」

這篇論文也提出圖伯特政府從十五世紀以降,所發布的公告與命令,顯示出一個重要的發展,就是一一列舉受保護動物的類別與品種,還有那些不受命令保護的動物。在此摘錄其中一道命令:「此法定保護範圍進一步延伸,包括更小型的獵物及受管制的生物,如鳥、魚、水獺、鳥蛋與蜜蜂。」常用的字眼是「所有住在乾地、水中的大小生物。」(srog chags skam gsher du gnas pa che phra thams cad)

修伯所下的一個有趣的歷史/法律結論是,「一個ri-rgya klung-rgya (譯注4)區域封鎖之建立,變成了一種立法行為。的確,我們對於稍後發生的ri-rgya klung-rgya式的封鎖措施的詳細知識,都是從圖伯特古老的法律與行政文獻之中獲知的,包括寺院規章與寺院組織章程(bca’-yig),公告與詔令(rtsa-tshig, bca’tshig, bka’-shog, 等),還有國家的法典 (khrims-yig)。」

即使不屬於中央政府所管轄的圖伯特地方,縱然政治的控制是零碎不完全的,法律與秩序也常常不存,卻似乎也多少採取了類似的作法,雖然用的可能不是那麼全面的方式。安多與康區部份地方的受訪者,告訴修伯他們地方上亦有「封鎖」的作法,他們以“ri-trims”(山的法律)或“ri-gya”(封山)來形容。

南開諾布仁波切(Namkhai Norbu Rimpoche)在1953年訪問扎溪卡( Dzachukha,即今四川甘孜州石渠縣 )與果洛色達的牧民時,注意到當地亦有區域封鎖的慣例。

國家野鳥保護區

查爾斯‧貝爾在對博巴民族性的諸多觀察裏,他注意到:「大部份的博巴都喜歡鳥。達賴喇嘛肯定是。我每次去覲見他,總是有一兩隻鳥在不太遠的地方,可能是一隻從印度飛來、會說話的鸚鵡(myna)‧‧‧」我從我母親與其他年紀更大的博巴那裏聽來的故事與軼事中,常常提到圖伯特的鳥,特別是仙鶴(tung-tung),胡兀鷲(jha-goe)以及杜鵑鳥(khuyu)。他們有時候會提到一個特別供養鳥的神龕,就在雅礱河谷的源頭之處,雅魯藏布之南,澤當的附近。

我第一次在書裏讀到這個獨一無二的地方,是在我的根本上師蔣揚確吉羅卓(Jamyang Chökyi Lodrö)的上一世、轉世朱古蔣揚欽哲(Jamyang Khyentse,中國大陸譯:欽哲旺布)的《衛藏道場勝跡志》(Guide to Holy Places of Central Tibet)中提到的,他說這個寺廟,稱作「雅礱甲薩拉康」(Yarlung Jha-sa Lhakang)非常「著名」,裏面還收藏著白柯贊法王(Chogyal Pel Khortsen)委托匠人製作的毘盧遮那佛(rNam snan,又稱大日如來 )的巨大塑像。(8)

曾經在這些地方旅行的杜齊教授(Professor Tucci)在他的書裏面,為此廟宇提供了多一點的訊息:「甲薩(Bya sa)是一座古老的薩迦巴喇嘛寺。在也許跟本寺一樣歷史悠久的大門之門楣上,雕刻著十一隻動物。」(9)

圖說:雅礱甲薩拉康。照相:休‧理查森。

然而最後提供我所尋求的資訊的,是那位勇敢無畏的冒險家、也是最早研究圖伯特的前輩學者之一,薩拉特‧錢德拉‧達斯(Sarat Chandra Das)。「我們渡過了雅礱河‧‧‧經過了Yangta與Gyerpal村子,來到了雅礱的古老聖殿,稱之為甲薩拉康,『鳥類休息地之廟宇』,因為大群的鳥類在遷徙的中途,會在此地休息。此地位在雅魯藏布的河岸上,是一座建築精美、細心維護的建築物,內有一個庭院,牆上有美麗的壁畫。」(10)

一個比較晚近的記錄,是由基斯‧道文(Keith Dowman)在他的旅遊指南中所提到的,他也提供了一些歷史性的資料:這座廟宇是由朗達瑪的孫子白柯贊法王所興築,落成年代大約在九世紀末,而此廟以「毘盧遮那佛的大型塑像聞名」。(11) 道文也告訴我們,這個古老的建築物「‧‧‧是圖伯特最古老的建築物之一‧‧‧」並小心地受到保存,一直到1959年為止,「‧‧‧現在只剩斷壁頹垣,以一支塔欽(tharchen)旗桿作標記。」

然而在五九年前的圖伯特,在藏曆的三月十五日(五月上旬),會在此廟裏舉行一個特殊的儀式與慶典,好歡迎眾鳥之王的杜鵑鳥,以及其他過境喜瑪拉雅北遷的候鳥。拉薩會派出兩位官員來此地迎接鳥王。在廟宇旁邊的公園(林卡)裏,會放一張很大的氊毯與皮墊,上面撒著各類的穀物--青稞、小麥、豌豆等等。還會架設桌子,上面放著酥油茶、青稞酒(chang)、藏式甜餅乾(khapsay)、乾果、堅果等等,再點兩盞稱之為「庫玉曲美」(khuyu chome),「杜鵑供燈」的特別酥油燈。

據說那隻杜鵑鳥並不會直接飛到廟裏,而是先在廟的南方幾英哩處、兀鷲林卡(Jha-goe Lingka)前面的水晶岩(Shel Drak )上停留。它先在那裏稍事棲息,整理羽毛,或為了即將舉行的儀式先做其他準備。杜鵑鳥王也會先派一隻鳥作前哨,稱之為使者鳥(khu-da)者,先到此區來探路,並檢查慶典的準備進行得如何,以及萬事是否井然有序。

然後杜鵑鳥王會飛到廟裏,叫了三聲之後,它躍上桌子,享用桌上的供品。其他眾鳥也會跟著跳上桌享用美食。當地的人會尊敬地觀看此儀式的進行,也很可能,是懷著心滿意足的心情。這些鳥類準時的抵達,被認為是個好兆頭,也是豐收年的象徵。拉薩的官員、澤當宗的官員、甲薩廟的管理人、甲薩村的頭人都會主持這個儀式。拉薩的官員會宣讀一份文件,指示眾鳥必須遵守佛陀的教誨,杜鵑鳥王必須公平地執法。(12)

不是只有博巴才認為杜鵑鳥是鳥禽之王。古希臘喜劇作家阿里斯多芬(Aristophanes)在他的戲劇《鳥》中,甚至讓杜鵑鳥成為埃及與「整個腓尼基」的國王。但不論杜鵑鳥是否為王族,它在許多文化中都是很受歡迎的鳥類,是一年中氣候變暖、舒適日子即將來臨的報信鳥。如同中古英格蘭歌曲中唱的:“Sumer is icumen in, Laud sing Cuckoo.”(「夏天正要來臨,杜鵑大聲啼唱。」) (譯注5)

不出人意料的,杜鵑鳥也在圖伯特的宗教象徵裏找到了一席之地。《大圓滿經》的基礎經文之一《六金剛句》,也叫做《覺性杜鵑經》(譯注6),「因為杜鵑鳥的第一聲啼鳴是春天的先聲,所以此六詩句介紹了心性之完全覺悟。」(13) 我想要給讀者推薦一本迷人的、好似《本生經》(Jataka)一樣美妙的民俗故事書,講的是喜馬拉雅的鳥族如何在一座聖山上,在杜鵑鳥王的領導之下聚集,然後被教授以佛法的生活方式與思考方式。這本書是由一位不知名的圖伯特喇嘛於三世紀前所寫,並由已故的愛德華‧孔茲教授(Edward Conze)翻譯成《鳥類間的佛法》(14),這本書不久之前出了一本修訂的印度版本(2002年),並且由貝考教授(Prof. J. Bacot)作序。

圖說:熱振寺。照相:休‧理查森。

在雅礱鳥廟舉行完典禮的一個月之後,類似的儀式也會在熱振寺舉行,熱振寺是由阿底峽的大弟子仲敦巴於1056年所創建的。這個重要的噶當巴中心座落在一座美麗的峽谷裏,位於拉薩正北八十公里之處。瑞士的饒噶拉仁波切(Rakra Rimpoche)告訴我每年藏曆四月十五日在此寺所舉行的鳥之慶典的事情,這個慶典稱之為「熱振庫玉確巴」(Reting Khuyue Choepa ),即「熱振杜鵑供奉」(Reting Cuckoo Offerings)之意。該寺的僧人為此節慶會舉行特別的羌姆(cham,金剛法舞),也會像雅礱那般款待眾鳥。

查爾斯‧貝爾向我們指出類似節慶可能舉行的另外地點。「據信每年眾鳥都會在拉薩以北的一個大湖附近舉行它們自己的鳥族代表大會,會議上,眾鳥之王的杜鵑鳥,會作出正義的裁判。俗話說,只要鳥族裏有法律與正義,那麼正義與公理也會在男人與女人間盛行‧‧‧所以他(達賴喇嘛)每年都會派一位代表去參加鳥族代表大會。一位喇嘛會向它們演說法律與秩序的重要性,並在此同時給它們食物作為禮物。」(15)

圖說:納木措與念青唐古拉山脈

「拉薩以北的一個大湖」所指為何,是無法肯定的,但是極有可能是羌塘偉大壯麗的納木措,此湖在拉薩正北方190公里之處。這是世界上海拔最高的鹹水湖,也是無數鳥禽的家園,留鳥與候鳥皆有,它們在湖岸上交配繁殖、產卵、哺育它們的幼鳥。此區的野生動物本來種類非常多樣化,數量也豐富,但目前因為中國人在此地進行商業、撈捕與狩獵,數量已經大幅地減少了。這整個區域傳說是在圖伯特最古老的山神之一的保護之下:念青唐古拉,也是「跨喜馬拉雅」的一座崇高山脈,如同斯文‧赫定(Sven Hedin)所描寫的。納木措的守護女神,Namtso Chugmo,被認為是念青唐古拉山神的妻子。

這個區域最大的寺院,位於納木措北岸的甲都貢巴(Jha-do gompa),「鳥匯集之寺」,乃在1959年被中國人所關閉,因為寺中的僧人支持了該區的牧人抵抗運動。寺院剩下來的空殼子於文化大革命時期被完全摧毀,而重建它的努力一直受到中國官僚所阻擋。這座寺院,或者其周圍的地區,很有可能就是貝爾所說的「鳥族代表大會」召開的地點,也是每年舉行慶典與餵食的地方。

一位旅行者最近寫道,此湖「是年度政府所資助的法事,稱之為 mTsho rdzes (供養湖神之寶物)的舉行之地。這個儀式也由布達拉宮的審計部門所贊助,並且由尊勝寺的僧人親臨主持。它的目的是要確保人民的福祉、農作物的生長、與國家牲口的多產。舉行的時間,就在冬天的冰塊融解之時。」(16)

雅礱的甲薩廟、熱振寺、與納木措旁邊的甲都寺,都位在候鳥從阿魯納洽爾地區(即Mon)到羌塘草原,幾乎呈現一直線的遷徙路線上。所以可以想見這些慶典都是為了幫助這些筋疲力竭的候鳥,為它們在中途加油打氣,讓它們可以平安地飛到北邊,繁殖哺育幼雛的地點,也可以讓地方百姓知道此一重要事件的發生。

圖說:在帕里附近的甲薩寺。照相:華達爾。

另外一條鳥類遷徙到圖伯特的「飛路」("flyway",飛翔路徑)似乎是橫跨不丹與錫金,飛過帕里附近的綽莫拉日峰(Chomolhari)地區。湯瑪斯‧曼寧(Thomas Manning)在帕里地區,經過了綽莫拉日峰附近的桑曲佩林(Sam-chu Pelling)湖,描寫該湖‧‧‧「呈半冰凍狀態,卻充滿了野鴨與雁鵝。」他也遇到成群的羚羊與藏羚羊(kyang)。有趣的是,曼寧以及其他早期的英格蘭旅行者,不約而同提到了此區有一座甲薩貢巴(Chatsa and Chassa Goombah),「庇護鳥類的寺院」。華達爾說此寺院的地點在「綽莫拉日峰之側」(17),又說透納上校的探險隊於1783年在那裏停留。

山繆爾‧透納(Samuel Turner)稱此湖為“Rhamtchieu” (蘭曲湖),且對此區的鳥類生活作了一番觀察:「此湖是許多水禽、野鵝、水鴨、小鳧、鸛鳥常常飛來的地點,而冬天來臨時,它們再飛往氣候溫和的地區。極大量的saurasses[原文如此],是鶴類最大的一種,也在每年的固定季節裏出現,他們還說,屆時就可以採集任意數量的鶴蛋了;這些鶴蛋都儲放在湖岸附近的鶴巢裏。」(18)

當史賓賽‧查普曼上校(Spencer Chapman)在1937年試圖攀登那座聖山時,他提到,就在登山探險隊朝著甲薩寺前進,以攀登綽莫拉日山時,他看到「由南邊飛來的赤麻鴨,從我們頭上嘈雜地飛過,而很高的天空裏還可見到一隻頭白尾白的鵟鷹,還有好幾隻兀鷲、角百靈與雪雀。」(19)

圖說:綽莫拉日峰與蘭曲(Rham-chu)湖。照相:恩斯特‧塞弗爾(Ernst Schafer)

曼寧也說明這個地區是官方指定的鳥類以及其他野生動物的保護區。他提到:「若不是因為我們的朋友貝瑪在道德上有所忌諱的話,我們本來可以盡情打獵的。他強烈反對我們開槍獵鳥,堅持說那是犯了大罪,又說這樣會得罪當地居民,特別是在綽莫拉日山的範圍裏。」(20)

綽莫拉日山、干城章嘉峰(Kanchenjunga)的東邊,就是埃佛勒斯峰(珠穆朗瑪峰)地區了。很難想像鳥類會選擇這樣一個氣候嚴寒、危險萬狀的區域來作為可能的過境之處,但我記得我曾經看過一部自然紀錄片,是拍攝鳥類嘗試飛越珠穆朗瑪山脈,然而經過一兩次拚命地嘗試後,它們成功了。是否有可能,即使是在圖伯特這個人跡罕至、偏遠荒涼的地方,仍有某種形式的官方保護令(甚至幫助支持的措施),是傳統上指定來利益那裏的野生動物的呢?

1921年,當查爾斯‧貝爾請求圖伯特政府給予攀爬珠穆朗瑪峰的許可時,達賴喇嘛給了他一張藏紙,上面寫著該座山峰的地區名稱、方位以及其他資訊。一位政府官員在這張紙上做了筆記,寫著:「大雪峰五寶庫(干城章嘉)的西邊,靠近內岩谷(查絨布)寺院,屬於白水晶堡(協格爾宗)管轄範圍之內,就是一個稱之為『鳥受保護的南鄉』(Lho Chamalung)。」

稍後貝爾「跟高級秘書」談了話,「高級秘書」是「一位敏銳、飽讀古典經書的人」。該秘書告訴他:「‧‧‧圖伯特為那座山峰取的名字是崗甲瑪隆(Kang Chamalung),又說甲瑪隆(Chamalung)是甲之瑪隆巴(Cha Dzima Lungpa)的簡稱。(博蓋中對名字作簡稱是很平常的事。)崗(Kang)是『雪山』之意;甲(Cha)是『鳥』;之瑪(Dzima) 是『照顧』,隆巴(Lungpa)是『地方』。因此這個名字全部湊起來,意思是『鳥受照顧之地的雪山』,亦即『鳥類保護區裏的雪山』。」

貝爾又寫道:「高級秘書告訴我,有一本古老又廣為人知的經書,稱之為《嘛呢全集》(Mani Kabum),其中紀錄在圖伯特眾國王的時代裏,也就是基督教第七世紀與第八世紀之時,大量的鳥禽接受當時國王的款待,在此地區接受餵食。」

圖說:1922年的絨布寺。照相:約翰‧諾爾上校(John Baptist Lucius Noel)

諾爾上校(Captain Noel),也是珠峰首二次探險隊的攝影師,在他的書裏提供了他們當時拿到的圖伯特護照之翻譯。一段摘文如下:「‧‧‧我們要求諸位先生們,在拜訪珠穆朗瑪時,尊重本國的法律,不要殺死鳥類與動物。」(22) 諾爾上校也提到珠峰的附近地方,稱之為甲瑪隆(Chamalung),「鳥類保護區」,以及「‧‧‧住在那裏的各種生物都不受傷害、不受打擾。」

圖說:1981年的絨布寺。照相:蓋倫‧羅威爾(Galen Rowell)

諾爾上校觀察查絨布寺高興愉快的僧人,他描寫博巴天性樂觀,「雖然他們過的生活與世界上其他的民族一樣困難艱苦‧‧‧但笑聲在圖伯特處處可聞。」他又做出以下觀察:「讓你立刻感到與喇嘛們意氣相投、志同道合的,就是他們的仁厚。整體而言,他們與一般的博巴大體上都是極為慷慨體貼的人。他們對於動物都是了不起的愛護,特別是野生的動物。」(23,譯注7) 這樣的觀察,以及其他探險隊的報告裏,提到鳥類與野生動物從隱士與喇嘛手裏接受食物的事情,給西方留下了一種經久不褪、正面積極的印象。諾爾上校所拍的兩部影片、跟著影片一起發表的演講與幻燈片,在當時是大西洋兩岸(譯注8)備受媒體界矚目的大事,幾乎肯定就是讓西方人認為圖伯特是一個神奇又世外桃源的烏托邦的主要貢獻者之一。而這種印象很大程度地取代了先前認為該國家是個野蠻、仇外、充滿僧侶的落後封閉之地,後者是榮赫鵬時代、和在他之前的英國旅行者創造出來的;在某些案例中,明顯是為了合理化軍事入侵--興戰的藉口。

描寫圖伯特、中亞與「大博奕」而廣受歡迎的作家彼得‧霍普柯克(Peter Hopkirk),在作品裏附帶提到了早期的埃佛勒斯峰探險隊,可能就是使西方的圖伯特神話得以經久不滅的貢獻者。「那個寂靜的山谷(查絨布),不受時間流逝的影響,各種不怕人類的小生物在其中橫行無阻。也許就是因為登山者對於這個偏遠難以到達的圖伯特山谷、以及山谷中的寺院,所說的種種故事,才激發了詹姆斯‧希爾頓寫出《失落的地平線》裏的香格里拉。」(24)

在我先前的文章裏,我寫過這一種對於圖伯特的描述,特別是以希爾頓小說作為靈感的主要來源、並激勵了此類幻想小說之創作,是無法被心懷敵意的圖伯特批評者完全消滅的,也不能被博巴現實主義者以為不管它就會煙消雲散。重要的是,我們必須確知什麼是圖伯特文明真實、正面、值得欣賞的地方,而不是任其變成一種天馬行空的幻想、故作可愛、太過情緒化的東西,如同許多例子裏已經很不幸發生的情況。

許多描寫博巴對動物很仁厚的西方旅行作家,傾向把焦點放在非比尋常、怪異的事件,而不經意地譏諷了這種民族美德。即使是海恩里西‧哈勒這樣的老朋友,都誇大了博巴在這方面的行為。我上文裏提到了蚯蚓的事,然而哈勒也提起博巴會在蒼蠅飛到茶杯裏時,感到驚慌失措。不錯,哈勒的一兩位貴族女士朋友也許會這樣做,但其他的大部份人:農夫、牧人、馬鍋頭等等,大概都只會把含有蒼蠅部份的茶倒一點出來(當然,試著不淹死它),然後繼續吃他們的早餐,不會大驚小怪。

幾乎所有的英國旅行者都把博巴對於狩獵打漁的反感看成是宗教迷信的結果--博巴成為一個相信野生動物與鳥類就是他們死去雙親與祖父母投胎轉世的民族。這當然是純然的胡扯。沒有一位旅行者似乎曾經問過自己,圖伯特宗教信仰是否規定雙親的投胎轉世只能限於野生動物,而不是家禽家畜。當這些旅行者描寫他們跟圖伯特官員與友人一起吃飯,大啖顯然包含羊肉或牛肉的菜餚時,他們都不提投胎轉世的父母親,或者這樣是否就等同於轉世性的吃人行為。

圖伯特有一種普遍的民俗信仰,認為某座山的統治山神、某座湖與溫泉的「拉」(nagas, 譯注9)會懲罰在該座山裏或湖裏打獵或打魚的人。也有一種信仰是假如污染了特定的水源,將會導致生病或厄運的懲罰。但這種「迷信」顯然並不能完全制止博巴打魚(如同俊地區的人)或打獵,當他們不得已時。博巴們都喜歡槍,而且雖然宗教上有禁令,但是打獵在圖伯特是相當普遍的。打獵也特別受到牧區、圖伯特東部地區的年輕人的喜愛,也受到社會裏經濟情況不佳的人的歡迎,後者常常以野味來補充他們日常飲食的不足。

當然,禁止打獵的法律與禁令,肯定對此種行為是有限制與節制作用的,因此它們不只是宗教情感的裝飾性表達,而是具有重要又實際的生態功能。而且,在大部份人的生活裏,佛教反對殺生的禁令都有特別具影響力、特別具效果的時刻。獵戶放棄他們的武器,開始過佛教徒的靈性生活,是耳熟能詳、普遍流傳的故事,不論是在文學故事裏,還是在真實生活中。

傳統中保護野生動物的各種理由裏,除了迷信、民俗信仰之外,我們必須特別考慮佛教認為所有的生命皆為神聖的看法。對於博巴而言,奪走一隻動物的性命是錯誤的,因為該動物如同任何人一樣,有它本身應該生存下去的各種理由與原因,雖然它也許在演化上或業力上屬於比較低階的位置。這樣的信念明顯與基督教/西方的標準看法大相逕庭,他們認為動物就是被創造出來服務人類的。在《創世紀》裏,上帝告訴亞當與夏娃,「要生養眾多、遍滿地面、治理這地。也要管理海裏的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物。」因此,在西方最常聽到的保護野生動物、保育瀕臨絕種生物的理由,就是「‧‧‧我們的子孫將來沒有辦法再見到它們了。」這對博巴來說,似乎有點荒唐愚蠢兼自我中心。

最近有一些西方的圖伯特文化詮釋者,與信奉「新世紀運動」的博巴們,試圖以一種原初主義(primitivism,譯注10)的方式來描繪博巴對自然的態度,或所謂的環境哲學。博巴的態度被拿來與原始人類與原住民族的信仰與風俗習慣相比較,特別是北美洲的原住民。「大地是我母親、天空是我父親」那類的說法。他們雖然充滿好意,但我認為這樣的比喻不但沒有幫助,也不正確。

有「現代人類學之父」之名、一個月之前才剛去世、大師級的克羅德‧李維史陀(Claude Lévi-Strauss)認為原始部落民族的神話與文化思維,展示出了不起的精微邏輯系統,顯示他們理性思維的品質,與成熟的西方社會不遑多讓。但李維史陀也對原初社會與現代社會做出了尖銳的劃分,強調書寫與歷史意識的發展。在他看來,只有對於歷史的體悟,才促成科學的發展,與西方的演化與擴張。

因此博巴致力於野生動物保護、環境保育的努力,因此也許可視為雖然發生於現代之前、卻已具現代環境意識的一種努力,由政府與宗教組織透過環境立法、野生動物保護區的建立、甚至透過經常舉辦的「公關活動」來教導與提醒人們,他們不只在靈性上需要慈悲為懷、也對國家的環境、自然生態負有責任。

最後,我想大家都應該銘記在心的是,圖伯特並不是一個熱帶(也不是溫帶)的天堂。在圖伯特,農業用地比起中國、甚至世界任何地方,都貧瘠甚多,灌溉資源也很有限。圖伯特高原是乾燥、多風、許多地方已接近沙漠化,而且只能形容為非常極端的高海拔地方。在圖伯特西部,一度強大的古格王國,在十七世紀幾乎完全消失了,種種原因之一,就是該區地下水層下降的結果。圖伯特中部許多地區在歷史上也常常受到沙漠化的威脅。桑耶附近的鄉村地區,就被真正的沙丘所包圍,好似沙漠一樣,當地的農民必須常常與自然搏鬥,才能保住他們的一小塊農地。

圖伯特農民數世紀來,發展出成熟又能夠永續、非侵入式的農業技法,而圖伯特的灌溉系統(是所有農業不可或缺的)不但是傳統科技的奇跡,也是政府與社區透過一套精密完善的規則結構而創造出來的成就,使圖伯特農民能夠有效率、互助合作地利用此系統。不知為什麼這些事情至今都沒有引起足夠的重視,然而我希望將來有一天我能夠針對這些事再多寫點什麼。我今天約略提起來,只是為了強調博巴對於生態環境的敏感,也許是來自對於圖伯特高原脆弱的生態系統所產生的一種確實又實際的體認,甚至可能是對於我們所居住的世界本來就有的類似體悟,而這種意識在今日,是即使最現代化的國家才開始幡然悔悟的。

這篇先期的研究與寫作的混合文章,貼出來以配合聯合國氣候變遷大會在哥本哈根舉行的時機。我不認為該會會對於圖伯特有任何幫助,甚至對全球暖化本身也不太可能會有建樹。但我希望這篇文章將對與圖伯特有關的環保鬥士們,提供一個文化與歷史的參考座標,以對照我們現在所掌握、不斷增加又非常使人憂心的、中國在世界屋脊上「生態屠殺」(“ecocide” )的各種資訊。

原文注釋:

(1) 西方的旅行家常常描寫圖伯特的宗教忌諱,反對吃魚、豬肉與雞(與蛋),類似於穆斯林或猶太教對於吃豬肉的禁忌。過去有一種「民俗信仰」,為這三種肉是不潔的,而對這三種肉的忌口 (nga-phag-gong sum pangba),是一種做功德的表現,但這樣的信仰並不被認為是正確的教義。過去也認為吃牛肉是比較無害的,因為只有一隻大型的動物,如一隻犛牛,會被殺死,而為了得到同樣份量的肉,必須殺死多隻的雞與魚。但沒什麼人對此說法太認真遵守。

(2) French, Rebecca. The Golden Yoke: The Legal Cosmology of Buddhist Tibet, Cornell University, Ithica, 1995. p 208, 209 & 213. (蕾貝卡‧法蘭奇《金軛--佛教西藏的法律宇宙學》(綺色佳:康迺爾大學,1995年。)第208、209、213頁。)

(3)Tibet: Environment and Development Issues (1992): Wildlife Conservation Decree Issued by Tagdra Rinpoche the Regent of Tibet in 1944.) DIIR CTA, Dharamshala 1992. (圖伯特:環境與發展議題(1992):1944年圖伯特攝政王達扎仁波切所頒布之野生動物保育令。圖伯特中央政府,達蘭薩拉,1992。)

(4) Chhodak, Tenzing Dr. The 1901 Proclamation of H.H.Dalai Lama XIII, The Tibet Journal Volume iii No.1 Spring 1978. Library of Tibetan Works & Archives, Dharamshala. p 31 (丹增曲扎博士,〈尊者達賴喇嘛十三世1901年之詔告〉,《圖伯特期刊》,第三卷第一期,1978年春天,達蘭薩拉圖伯特作品檔案圖書館,第31頁。)

(5) Huber, Toni. “Territorial Control by “Sealing (rgya sdom-pa): A Religio-Political Practice in Tibet.” (PDF). [ZAS 33 (2004)] (東尼‧修伯,〈藉由「封山」((rgya sdom-pa))實行區域控制:圖伯特的一個政教習俗〉)

(6) http://www.tibet.com/WhitePaper/white9.html

(7) Huber, Toni. “Territorial Control by “Sealing (rgya sdom-pa): A Religio-Political Practice in Tibet.” (PDF). [ZAS 33 (2004)] (東尼‧修伯,〈藉由「封山」((rgya sdom-pa))實行區域控制:圖伯特的一個政教習俗〉)

(8) Ferrari, Alfonsa (translator). (completed and edited by Luciano Petech) MK‘YEN BRTSE’S GUIDE TO THE HOLY PLACES OF CENTRAL TIBET. Series Orientale Roma XVI, ISMEO, Roma, 1958. p 54. (蔣揚欽哲,《衛藏道場勝跡志》,此英文版原由白佐良補完、編輯,阿豐莎‧法拉里翻譯)

(9) Tucci, Guiseppe. To Lhasa and Beyond, Snow Lion Publications; 2nd edition, Ithaca, 1987. p 144. (朱賽培‧杜齊,《到拉薩與更遼遠之地》,綺色佳:雪獅出版社,第二版,1987年,第144頁。)

(10) Das, Sarat Chandra. Journey to Lhasa and Central Tibet, (Royal Geographical Society), John Murray, London, 1902. p 234. (薩拉特‧錢德拉‧達斯,《拉薩與圖伯特中部地區之旅》)(皇家地理學會),倫敦,1902年,第234頁)

(11) Dowman Keith. The Power-Places of Central Tibet: The Pilgrim’s Guide, Routledge & Kegan Paul, London, 1988. p 162-163. (基斯‧道文,《圖伯特中部的聖地:朝聖者指南》倫敦,1988,第162-163頁。)

(12) 關於這個年度慶典(中國稱之為「迎鳥節」)的報告,是經由對年長博巴的訪問與討論而集成的,並且是來自於一個觀光網站上的短篇介紹文章。很有可能原初的報告是由一位博巴學者以博伊所寫成,然後再翻譯成中文,最後再變成這種無法卒讀的拼音英文。

http://www.tibettravel.com/en/Unique-Tibet/Arts-Culture/Yinniaojie-in-Tibet-(birds-worship)-276.html .

(13) http://www.keithdowman.net/dzogchen/cuckoos_song.htm

(14) 博伊的原來標題是Bya chos rinchen’ phren-ba,「鳥中的佛法,珍貴的花環」。

(15)Bell, Charles. Portrait of a Dalai Lama, Wm.Collins, London, 1946, p 169(查爾斯‧貝爾,《達賴喇嘛肖像》,倫敦,1946年,第169頁。)

(16)Bellezza, John Vincent. Divine Dyads: Ancient Civilization in Tibet. Library of Tibetan Works and Archives, Dharamshala, 1997. p 251.(約翰‧文森‧貝里扎,《神聖的雙數:圖伯特古代文明》,達蘭薩拉:圖伯特作品與檔案圖書館,1997年,第25頁。)

(17) Waddell, L.A., Lhasa And Its Mysteries, Methuen & Co., London, 1906. p 117( 華達爾,《拉薩及其神秘》,倫敦,1906年,第117頁。)

(18) Turner, Samuel Capt.An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet, G.W.Nicol, London. p 212. (山繆爾‧透納上校,《出使圖伯特扎西喇嘛宮廷之使節報告》,倫敦,第212頁。)

(19) Chapman, F. Spencer , Helvellyn to Himalaya; Including an Account of the First Ascent of Chomolhari, Harper and Brothers, New York and London, 1940. p 222 (史賓賽‧查普曼,《從亥爾梅林到喜馬拉雅;包括第一次攀登綽莫拉日的報告》,紐約、倫敦:1940年,第222頁。)

(20) Markham, Clements R. narratives of the Mission of George Bogle to Tibbet and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa, Trubner & Co., London, 1876. P 71-72. (克萊門茲‧馬克漢,《喬治‧波格爾出使圖伯特、湯瑪士‧曼寧到拉薩的敘述》,倫敦,1876年,第71-72頁。)

(21)Bell, Charles. Portrait of a Dalai Lama, Wm.Collins, London, 1946, p 169(查爾斯‧貝爾,《達賴喇嘛肖像》,倫敦,1946年,第277-278頁。)

(22)Noel, Captain J.B.L. Through Tibet to Everest, Hodder & Stoughton, London,1927. p 101 (諾爾上校,《經圖伯特到埃佛勒斯峰》,倫敦,1927年,第101頁。)

(23)同上註。

(24)Hopkirk, Peter. Trespassers on the Roof of the World,John Murray Publishers, London, 1982. p 210 (彼德‧霍普柯克,《世界屋脊的闖入者》,倫敦,1982年,第210頁。)

譯注:

(1) 據有關資料介紹,1963年初,毛澤東指示西藏自治區籌委會開辦「青少年活佛班」,目的在於培養「又紅又專」的宗教界上層人士,起先校址位於下密院,包括各大教派的11位青少年朱古,分別為:六世熱振·單增晉美、五世策墨林·丹增赤烈、十二世洛桑巴·赤烈曲桑、三世達扎·丹增格列、九世木雅·曲吉建才、十一世赤達·丹增倫珠、七世扎塘·單白尼瑪、二世恩公·次仁平措、三世桑珠·阿旺扎巴、十一世奴巴·貢覺丹增和五世普布覺·強巴單增。年齡最小的是8歲的達扎•單增格列,年齡最大的是17歲的洛桑巴•赤烈曲桑。1964年,班禪喇嘛被批鬥,熱振等朱古被打成「小班禪集團」遭到整肅。1965年,「青少年活佛班」改為自治區社會主義學院(籌備)青年班,遷往拉薩郊區的蔡公堂寺,進行勞動改造,受盡苦難。直到1978年才被「落實政策」,多人進入西藏自治區佛協。嘉央諾布在文中提及的Khardo Rimpoche和Drigung Kyapgon,似乎不在這「青少年活佛班」當中。

(2)作者原文night-soil,夜土。夜土一詞現在已經很少聽說,不過網路上還可以查到「夜土壺」的圖片。「夜土壺」應該就是指「夜壺」,是古代的用品。

(3) 作者原文用sage,是西洋一般稱之為「鼠尾草」的香料。

(4) 這裏的拼法跟前面的ri-gya lung-gya不同,因為本文作者直接引用修伯教授的文字,所以跟他自己對此名詞的拼法不同。

(5) 去年春天(2009年5月28曰),杜鵑鳥的新聞也上了英國各大媒體,主要是去年從非洲飛來英國過夏天的杜鵑鳥數量減少,降幅達百分之四十,而上了英國瀕危鳥類的「紅」榜單。泰晤士報的評論文章裏,指出別的地方有大嘴鳥(toucans)、蜂鳥,然而代表不列顛的,唯有杜鵑與雲雀。泰晤士報的檔案室也提供了1940年的剪報,題目為〈等待杜鵑〉('Waiting for the Cuckoo'),說每一年大家都熱切地等待著杜鵑鳥的啼聲。請參考以下連結:

Cuckoo is added to growing Red List of endangered birds in Britain

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6374661.ece

Cuckoo's story is wake-up call not to take our wildlife for granted

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6373930.ece

(6)又譯《杜鵑啼聲之悟》、《覺性之杜鵑》。

(7) 諾爾上校(1890-1989,以1924年埃佛勒斯峰探險隊的影片聞名)說他感覺與圖伯特喇嘛志同道合,所言不虛。英國是早在十九世紀就致力於動物保護的國家,目前全世界最大的防止虐待動物協會,「皇家防止虐待動物協會」(RSPCA,Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals),早在1824年即成立,並於1840年取得維多利亞女王的特許狀。此機構至今仍然還在運作,經費全靠英國民眾的捐輸,他們會派出工作人員取締虐待動物的人,也可以對動物主人提起公訴,沒收受虐之動物,還提供照顧,並讓有意領養動物的新主人前來認養。

「皇家保護鳥類的協會」,(RSPB,Royal Society for the Protection of Birds)也是早在1889年即成立,並於1904年得到皇家的特許狀。這個協會的宗旨是透過請願、在自然保留區舉辦活動等等,喚起民眾對野生鳥類保育的意識。

這兩個機構目前都是由女王伊莉莎白二世做為它們的贊助者與保護人。

(8) 指美國與英國。

(9) 維基百科:nagas,納加,印度教、佛教中有巨大蛇身的神祗,藏語中稱之為「魯」,漢語通常譯為「龍」。

(10) primitivism,「原初主義」:主張原始人類的生活,比文明的人類更好、更有道德,而文明讓人類腐化。

高原聖殿:圖伯特往昔的野生動物和自然保育

/嘉央諾布

九零年代末期有一天傍晚在梅洛甘濟,一些最近從拉薩來的我的朋友,帶著達札仁波切來我家。他是1951年左右圓寂的前攝政王的轉世化身。仁波切在五九年起義的時候,還只是個小男孩,但在其後的鎮壓裏,他也跟一些年輕的朱古一起被囚禁:熱振仁波切、康卓仁波切(Khardo Rimpoche)、直貢法王(Drigung Kyapgon)(譯注1)等都一起被關在一個特別的處所進行勞動改造。鄧小平的「自由化」後,這些年輕的喇嘛都被釋放,而且得「平反」。達札被任命為西藏佛教協會的副主任之一。當然,仁波切從拉薩來到達蘭薩拉,是為了朝見尊者,然而他年紀尚輕又很活潑外向,所以我的拉薩朋友們認為他也許會喜歡跟我聊聊。

那是個值得回味的晚上。仁波切有很多有趣的故事可以講,雖然他只喝茶,但那天他就像我們這些喝啤酒與甜酒的人一樣興緻高昂。仁波切與其他年輕的朱古被關押在一個特殊的處所,他們在那裏不只像其他博巴一樣必須挖溝渠、拖拉「夜土」(用來作肥料的人類糞便, 譯注2),在中國人典型的「虐待兼教訓」的方式指定下,他們還必須做屠夫與漁夫,以親身體會佛教徒悲憫心乃謬誤虛偽之馬列主義教育。仁波切變成一位漁夫,並且在羊卓雍措與羌塘瑰偉的納木措湖水裏捕魚。在許多故事中,他告訴我們,有一天晚上他們的漁網被一個極大的生物纏住,弄得他們的汽船幾乎翻船,然後那不知是什麼的生物掙破網逃走了。

「俊」的好漁夫

仁波切也講起他在「俊」(Jun)區捕魚的事情。該地區崎嶇多岩,土壤貧瘠,所以居民必須捕魚為生。我知道那個地區,是因為該地方的人在五九年前,一向有自己的藏戲(ache-lhamo)劇團。仁波切說他遇到一些當地的漁夫,他們使用傳統犛牛毛編織而成的漁網。他注意到他們漁網編織的方式,特別是網眼很大這一點,他問他們,為什麼不用中國人用的尼龍網,網眼小多了。

其中一位年紀比較大的俊巴(Jun-pa,俊人)告訴仁波切,過去的圖伯特政府規定他們漁網的網眼大小。當地的地方官員會定期來「俊」檢查漁夫的漁網,以確保政府規定幾個手指頭(我忘了究竟幾個)可以穿過的網眼尺寸確實受到遵守。官員也會向當地百姓們宣讀某種像是詔令的文字,還告訴他們,網裏面不准抓小魚、魚苗,好讓小魚們可以成長繁衍,不然的話,最後就沒有大魚,對俊地區人民的生計(tsowa)有負面的影響。達札仁波切似乎對於俊地區的漁民被灌輸了十年西藏邪惡舊社會(chitso nyingpa)的共產主義宣傳,卻還是相信他們的老作法才是正確的,也還是相信圖伯特政府的規定才是對的,而感到印象深刻。

講這個故事時,我有點太囉嗦了,但我希望讀者們能充分領會這個環境故事的現實面。我們博巴對我們這個民族長久以來,不僅對動物仁慈,而且不會像中國人現在那樣,以驚人盲目又貪婪的方式,剥削利用我們的野生動物與自然環境,而感到驕傲當然是沒錯的。然而,在此同時,我們卻一直沒有辦法把我們社會與文化裏這一個正面又值得欣賞的面向,以一種有助我們的要求的方式來呈現--我們的要求就是自己統治自己、自己照顧我們的土地與環境。

我感覺到我們錯了,我們把我們的情況,幾乎完全以宗教情感的方式來呈現,我們把我們自己描繪成甚至連一隻蚊子也不忍心殺死的那一類人,對我來說,大體上所強調的,似乎是我們官方意識形態所主張的那種和平安靜主義。這一點反映在電影《西藏七年》裏面一幕讓人頗感尷尬的場景:電影中,博巴工人與僧人狂熱地從一個建築工地拯救蚯蚓,而整個尊勝寺(Namgyal Monastery)忙著為那些蟲的亡靈舉行超渡法會(「在前世,這條無辜的蟲是你的媽媽、你的爸爸。請不要再傷害它們了!」)。這一幕值得上《週末夜現場》的場景在銀幕上播出時,我很想鑽到椅子底下躲起來。

圖伯特政府並不是告訴俊的子民(mi-ser)說打漁是一種不符佛教精神的作為。此區的人民當然也必須營生、繳稅。所以雖然傳統上圖伯特對於打漁這件事,有宗教情感上無法認同的傾向(1),卻必須對俊巴、以及其他擁有類似情形的人網開一面。所以圖伯特政府立法定則,以確保漁民(還有農民、牧民、採金礦者與其他人)都不會濫用資源,不會過度到破壞當地環境、甚至影響到其他所有人--還有他們自己--生計的程度。俊的漁夫也獲准許,得以在拉薩與其他市鎮村莊出售他們的漁獲。然而為了遵守宗教禮節,小販們會叫著“chu-labu say”(賣水蘿蔔)。當然沒有人會因此被騙,但禮儀就此遵守了。某些拉薩人挺喜歡在吃糌粑的時候,來上一碟nyap-jen(生魚片),以蒜頭跟辣椒調味。

不管圖伯特種種環保習慣背後的宗教觀念如何崇高,令人印象深刻的,是圖伯特政府、宗教、社會機構,皆以實際又具體的方式來實踐這些措施:透過立法、道德規章、年度慶典、風俗習慣、與保育機構等,而這些都被勤勉地紀錄在政府的檔案裏,並定期向圖伯特人民宣傳公布。這大概使得圖伯特變成世界上少數幾個在二十世紀之前,就以這種出人意料的現代方式,從事長期生態保育計畫的國家之一。

《山谷令》

圖伯特政府努力宣傳、並使老百姓都明曉的、有關於野生動物保育的法律與慣例,就是《山谷令》((ri-lung tsatsik)。這份詔令每年在拉薩默朗欽莫慶典(祈願大法會)舉行以後頒布,其副本並發送到圖伯特各地,每個地區的政府裏去。專門研究圖伯特法學的學者,蕾貝卡‧法蘭奇(Rebecca French)訪談了「達賴喇嘛私人辦室的一位前職員,他在數年的公職生涯裏,騰抄了數百次(該份詔令)‧‧‧。」政府文員騰寫數百份詔諭的工作「‧‧‧在新年結束後立刻開始。」他也「證實該詔令長達四十五行,使用最優美的書法,品質最佳的紙張書寫,詔令的上方與底下還蓋紅色的大印。」(2)

當此詔令送到地區政府的總部時,地區裁判官/長官「宗本」必須首先把此份折叠好的文件放在頭上。然後再把它放在柏枝與桑 (譯註3)所產生的薰煙上淨化,才打開文件閱讀。第二天,該地區的居民會受召前來,在地區政府所在的宗堡(Dzong)或城堡前的庭院裏聚集。宗本接著會對他們高聲朗讀整份詔令,再唸達賴喇嘛或攝政王的全名以及頭銜、頒布詔令的藏曆年份與日期,然後再提到文件上蓋的官方印璽。接下來他會警告大家,如果違反詔令的話,會有處罰,而且大家不能以不知道這件事作藉口,因為大家都已經聽到此令的內容了。接著,宗本會把文件掛在「宗堡大門楣上的一塊木板上頭」。有時候此令是展示在帳篷下、或一個有掩蔽的空間裏。一旦官員回到城堡裏,所有的人就會聚集在詔令旁邊,閱讀詔令上的文字,或者用頭碰觸它,藉此得到達賴喇嘛的祝福,因為大型紅色官璽就代表他。

圖說:在石製公佈欄裏《山谷令》。照相:休‧理查森。

這份文件大概四十英吋寬、八十至一百英吋長,使用的是單張無接縫、為此目的而特別製造的藏紙。其上的書法無一例外總是非常優美,並且總是使用朱匝(druk-tsa)體來書寫。這些詔令有許多都以吉祥的符號來裝飾。我看到的其中一份,紙張的最上頭飾有金色的佛塔屋頂、文字的兩旁還畫著從兩個寶瓶(bhumpa,朋巴)裏長出來、延著兩根長柱蜿蜒而上的花朵圖案。在達賴喇嘛或攝政王的印璽下面,有時還畫著一小朵蓮花,而這朵蓮花有時候是握在一隻雪獅或是大鵬金翅鳥(garuda)的爪子裏。

這種詔令有標準的開場白,它首先描述圖伯特是「雪域」,是佛陀的教誨受到遵守的地方,並且概括描述每位博巴所擁有的權利與應盡的義務。它也指示政府官員,不論中央或地方,要以無私的態度公平審判,並告誡他們不可以剥削人民。主要的內容也許還包括「‧‧‧政府的貸款、私人貸款、合約等規定利率詳情。」其中一個詔令特別禁止任何貸款收取複利。在此例中,這大概讓世界銀行或國際貨幣基金會相形見絀,顯示圖伯特政府是一個十分開明的機構。

《山谷令》一般是到了中段才開始談到野生動物保育的問題。下面的摘文很巧合地是引自圖伯特攝政達札仁波切於1944年所發布的命令:

以下第二段摘文是來自十三世達賴喇嘛於1901年所頒布的詔令,由紐約的丹增曲札博士(Dr. Tenzing Choddak)翻譯成英文:

「從藏曆年的一月,也是紀念佛陀殊勝成就之節日(mon-lam chen-po, 默朗欽莫,祈願大法會)開始,一直到七月三十日,所有的博巴都必須嚴格遵守禁獵令。不准殺老虎、雪豹、棕熊、野狗與老鼠。一般而言,鳥類、未馴化的動物、魚類、海豹(原文如此:應為水獺)與肉食性的野生動物,都包括在此禁令涵蓋的範圍裏。‧‧‧(雖然)官方的命令會經常發佈,地區的官員,特別是在內地者,不應該為了疏忽或個人的貪欲而放鬆對上述禁獵令的監督‧‧‧從現在開始,一定要仔細地研究、解釋、傳播此禁令,不得有誤。所有生物的生命,不論大小,都不得傷害,以促進所有有情眾生的和平與快樂。」(4)

老圖伯特已故的一位政府官員,也是一位學者,索朗東覺哲彤(Sonam Tomjor Tethong)曾經告訴我,禁止殺死猛獸如野狗或野狼(phar-chang)的命令,依照當時的情況,可能每年不同。例如,假如牧人因(狗、狼)而損失許多牲口,度過了一個特別難過的冬天的話,那麼殺死這樣的猛獸還是可以的,或者假如這樣的猛獸數量太多的話,也是可獵殺的。但如果國家遭逢災難,或者遇上達賴喇嘛的「本命年」(kag)年,所有的狩獵都會遭到徹底禁止。

一位研究圖伯特的西方學者,注意到每年禁止殺死野生動物的命令都會特別指定一段時間與具體細節,寫道應該要考慮到此禁獵的時期「‧‧‧與大型的野生動物之懷孕與生產季節吻合。」他又進一步提到「‧‧‧我所訪問的許多博巴都證實,當時的人已經有一種前現代的意識,知道哺育與懷胎時期是應該禁獵的。」(5)

圖說:第穆攝政王所頒布的詔令片段。提供者:扎西茨仁

《山谷令》的起源並不清楚。一個圖伯特政府的網站提到:「早在1642年,第五世達賴喇嘛就發布了保護動物與環境的命令。自從那時候開始,這樣的命令都會每年頒布。」(6) 阿尼瑪卿研究所的主任,無與倫比的學者扎西茨仁,告訴我雖然這可以當作政府正式頒布詔令的開始,然而提到這種保護令的文獻,卻早在仁蚌巴王朝(Rimpung dynasty)與藏巴王的統治時代就出現了。扎西啦很慷慨地向我展示1814年的一份古老《山谷令》,是由當時擔任圖伯特攝政、第二世的第穆朱古(demo kutok nyipa),於木狗年所頒布的。

封山與封谷

除了頒布詔令指導民眾以外,圖伯特政府與僧眾似乎採取了更實地參與的計畫,來確保野生動物與環境受到確實的保護。其中一個方式就是「封山與封谷」(ri-gya lung-gya dompa)。紐西蘭的東尼‧修伯(Tony Huber)教授在一份經過詳細考證的論文裏,告訴我們,這種獨一無二的生態制度,似乎是從更古老的政教系統裏的「區域封鎖」(rgya sdom-pa)措施演化而來。但是到了十五世紀時,這種「封鎖」的作法,已經演化成「‧‧‧更受到佛法影響的道德法律制度,用來禁止各種狩獵與設陷阱捕捉野生動物。」(7)

修伯也告訴我們,這種習俗似乎變成「‧‧‧地方/佛教徒的世俗統治者(通常的頭銜為khri,即上師,或chos-gyal,即法王)或者一國之君,如攝政王與達賴喇嘛的專門領域。」第一份特別指定禁獵、禁漁的完整的ri-rgya lung-gya (區域封鎖),是由江孜的博巴俗人統治者,饒丹昆桑(Rabten Kunsang,他也是白居寺壯觀衮本--佛塔兼廟宇複合體--的興建者)於1415年至1440年所頒布。

事實上,地方的領袖、寺院與(甘丹頗章)政府建立了一套系統,用現代化的術語來說,就是野生動物保護區、自然保留區、甚至是國家公園。也許這套系統可以拿來與英國與歐洲王公貴族的禁獵區相比。但這裏也應該指出,在英國與歐洲的例子裏,野生動物的保護,特別是野鹿與雉雞類,都是為了王公貴族打獵的特權與樂趣而實施的。平民中試圖獵捕這樣的野生動物者,都被認為是「盜獵者」,而一直到不太久之前,都還因此罪而遭監禁、甚至問吊。

在圖伯特,對違反封地令的人所施加的處罰隨著個案而不同,但似乎並沒有人因此罪而被處死,也未必是重刑。以奉獻實物作為經濟上的處罰(如為社區奉茶、在寺院點酥油點等等)是相當標準的措施,但通常被描述為「供養」。有時候也請寺院或地方的保護神(choskyong)來幫忙執行禁獵令。例如,獵人也許被要求,要把他的步槍或火槍拿出來供養該位神祗的神龕;這並非是不適當的動作,因為劍、矛、火器等武器都是這些神龕公認的特色。違反者也許會被要求必須在該位保護神之前立下神聖的誓言,這通常是有效的遏阻措施,因為這些神祗素有兇惡的名聲。整個「封鎖起來的」野生動物保護區之建立,不只是發布命令、施加處罰就完事了。個別的喇嘛與統治者也必須準備在這樣的活動裏自掏腰胞,投入自己的經費。修伯教授舉了有名的吉美林巴尊者(Jigme Lingpa)為例子,他買下了、封閉了多座山區,以表示對動物的慈悲。

被保護的對象不只是野生動物而已,也往往擴及整個環境:森林、草場、湖泊與溪流。拉達克的洛桑喇嘛告訴我,列城(Leh,拉達克首府)附近的一座森林,得到一個兇猛神祗完全的保護,祂不但阻止了地方居民去那裏伐木,甚至連撿拾自然落下的小幹與細枝都必須謹慎小心。

修伯詳細列舉這樣的「區域封鎖」如何進行的細節,還有受封閉的地區如何界定的各種不同方式。許多這樣的區域都有精確的界線,可能與自然界的地標,或者文化的特徵有關,通常是藉由命名特別指定的地區,或封鎖地區的疆界特性,如水道、隘口等等而固定下來。其他的方法也許並不是那麼精確,但也一樣有效,甚至頗有獨特的風味。第七世達賴喇嘛描述第穆曲德洛色林(Demo Choede Loseling)周圍的受封鎖寺院區,就在「‧‧‧可以聽到海螺號角聲的地方。」

這篇論文也提出圖伯特政府從十五世紀以降,所發布的公告與命令,顯示出一個重要的發展,就是一一列舉受保護動物的類別與品種,還有那些不受命令保護的動物。在此摘錄其中一道命令:「此法定保護範圍進一步延伸,包括更小型的獵物及受管制的生物,如鳥、魚、水獺、鳥蛋與蜜蜂。」常用的字眼是「所有住在乾地、水中的大小生物。」(srog chags skam gsher du gnas pa che phra thams cad)

修伯所下的一個有趣的歷史/法律結論是,「一個ri-rgya klung-rgya (譯注4)區域封鎖之建立,變成了一種立法行為。的確,我們對於稍後發生的ri-rgya klung-rgya式的封鎖措施的詳細知識,都是從圖伯特古老的法律與行政文獻之中獲知的,包括寺院規章與寺院組織章程(bca’-yig),公告與詔令(rtsa-tshig, bca’tshig, bka’-shog, 等),還有國家的法典 (khrims-yig)。」

即使不屬於中央政府所管轄的圖伯特地方,縱然政治的控制是零碎不完全的,法律與秩序也常常不存,卻似乎也多少採取了類似的作法,雖然用的可能不是那麼全面的方式。安多與康區部份地方的受訪者,告訴修伯他們地方上亦有「封鎖」的作法,他們以“ri-trims”(山的法律)或“ri-gya”(封山)來形容。

南開諾布仁波切(Namkhai Norbu Rimpoche)在1953年訪問扎溪卡( Dzachukha,即今四川甘孜州石渠縣 )與果洛色達的牧民時,注意到當地亦有區域封鎖的慣例。

國家野鳥保護區

查爾斯‧貝爾在對博巴民族性的諸多觀察裏,他注意到:「大部份的博巴都喜歡鳥。達賴喇嘛肯定是。我每次去覲見他,總是有一兩隻鳥在不太遠的地方,可能是一隻從印度飛來、會說話的鸚鵡(myna)‧‧‧」我從我母親與其他年紀更大的博巴那裏聽來的故事與軼事中,常常提到圖伯特的鳥,特別是仙鶴(tung-tung),胡兀鷲(jha-goe)以及杜鵑鳥(khuyu)。他們有時候會提到一個特別供養鳥的神龕,就在雅礱河谷的源頭之處,雅魯藏布之南,澤當的附近。

我第一次在書裏讀到這個獨一無二的地方,是在我的根本上師蔣揚確吉羅卓(Jamyang Chökyi Lodrö)的上一世、轉世朱古蔣揚欽哲(Jamyang Khyentse,中國大陸譯:欽哲旺布)的《衛藏道場勝跡志》(Guide to Holy Places of Central Tibet)中提到的,他說這個寺廟,稱作「雅礱甲薩拉康」(Yarlung Jha-sa Lhakang)非常「著名」,裏面還收藏著白柯贊法王(Chogyal Pel Khortsen)委托匠人製作的毘盧遮那佛(rNam snan,又稱大日如來 )的巨大塑像。(8)

曾經在這些地方旅行的杜齊教授(Professor Tucci)在他的書裏面,為此廟宇提供了多一點的訊息:「甲薩(Bya sa)是一座古老的薩迦巴喇嘛寺。在也許跟本寺一樣歷史悠久的大門之門楣上,雕刻著十一隻動物。」(9)

圖說:雅礱甲薩拉康。照相:休‧理查森。

然而最後提供我所尋求的資訊的,是那位勇敢無畏的冒險家、也是最早研究圖伯特的前輩學者之一,薩拉特‧錢德拉‧達斯(Sarat Chandra Das)。「我們渡過了雅礱河‧‧‧經過了Yangta與Gyerpal村子,來到了雅礱的古老聖殿,稱之為甲薩拉康,『鳥類休息地之廟宇』,因為大群的鳥類在遷徙的中途,會在此地休息。此地位在雅魯藏布的河岸上,是一座建築精美、細心維護的建築物,內有一個庭院,牆上有美麗的壁畫。」(10)

一個比較晚近的記錄,是由基斯‧道文(Keith Dowman)在他的旅遊指南中所提到的,他也提供了一些歷史性的資料:這座廟宇是由朗達瑪的孫子白柯贊法王所興築,落成年代大約在九世紀末,而此廟以「毘盧遮那佛的大型塑像聞名」。(11) 道文也告訴我們,這個古老的建築物「‧‧‧是圖伯特最古老的建築物之一‧‧‧」並小心地受到保存,一直到1959年為止,「‧‧‧現在只剩斷壁頹垣,以一支塔欽(tharchen)旗桿作標記。」

然而在五九年前的圖伯特,在藏曆的三月十五日(五月上旬),會在此廟裏舉行一個特殊的儀式與慶典,好歡迎眾鳥之王的杜鵑鳥,以及其他過境喜瑪拉雅北遷的候鳥。拉薩會派出兩位官員來此地迎接鳥王。在廟宇旁邊的公園(林卡)裏,會放一張很大的氊毯與皮墊,上面撒著各類的穀物--青稞、小麥、豌豆等等。還會架設桌子,上面放著酥油茶、青稞酒(chang)、藏式甜餅乾(khapsay)、乾果、堅果等等,再點兩盞稱之為「庫玉曲美」(khuyu chome),「杜鵑供燈」的特別酥油燈。

據說那隻杜鵑鳥並不會直接飛到廟裏,而是先在廟的南方幾英哩處、兀鷲林卡(Jha-goe Lingka)前面的水晶岩(Shel Drak )上停留。它先在那裏稍事棲息,整理羽毛,或為了即將舉行的儀式先做其他準備。杜鵑鳥王也會先派一隻鳥作前哨,稱之為使者鳥(khu-da)者,先到此區來探路,並檢查慶典的準備進行得如何,以及萬事是否井然有序。

然後杜鵑鳥王會飛到廟裏,叫了三聲之後,它躍上桌子,享用桌上的供品。其他眾鳥也會跟著跳上桌享用美食。當地的人會尊敬地觀看此儀式的進行,也很可能,是懷著心滿意足的心情。這些鳥類準時的抵達,被認為是個好兆頭,也是豐收年的象徵。拉薩的官員、澤當宗的官員、甲薩廟的管理人、甲薩村的頭人都會主持這個儀式。拉薩的官員會宣讀一份文件,指示眾鳥必須遵守佛陀的教誨,杜鵑鳥王必須公平地執法。(12)

不是只有博巴才認為杜鵑鳥是鳥禽之王。古希臘喜劇作家阿里斯多芬(Aristophanes)在他的戲劇《鳥》中,甚至讓杜鵑鳥成為埃及與「整個腓尼基」的國王。但不論杜鵑鳥是否為王族,它在許多文化中都是很受歡迎的鳥類,是一年中氣候變暖、舒適日子即將來臨的報信鳥。如同中古英格蘭歌曲中唱的:“Sumer is icumen in, Laud sing Cuckoo.”(「夏天正要來臨,杜鵑大聲啼唱。」) (譯注5)

不出人意料的,杜鵑鳥也在圖伯特的宗教象徵裏找到了一席之地。《大圓滿經》的基礎經文之一《六金剛句》,也叫做《覺性杜鵑經》(譯注6),「因為杜鵑鳥的第一聲啼鳴是春天的先聲,所以此六詩句介紹了心性之完全覺悟。」(13) 我想要給讀者推薦一本迷人的、好似《本生經》(Jataka)一樣美妙的民俗故事書,講的是喜馬拉雅的鳥族如何在一座聖山上,在杜鵑鳥王的領導之下聚集,然後被教授以佛法的生活方式與思考方式。這本書是由一位不知名的圖伯特喇嘛於三世紀前所寫,並由已故的愛德華‧孔茲教授(Edward Conze)翻譯成《鳥類間的佛法》(14),這本書不久之前出了一本修訂的印度版本(2002年),並且由貝考教授(Prof. J. Bacot)作序。

圖說:熱振寺。照相:休‧理查森。

在雅礱鳥廟舉行完典禮的一個月之後,類似的儀式也會在熱振寺舉行,熱振寺是由阿底峽的大弟子仲敦巴於1056年所創建的。這個重要的噶當巴中心座落在一座美麗的峽谷裏,位於拉薩正北八十公里之處。瑞士的饒噶拉仁波切(Rakra Rimpoche)告訴我每年藏曆四月十五日在此寺所舉行的鳥之慶典的事情,這個慶典稱之為「熱振庫玉確巴」(Reting Khuyue Choepa ),即「熱振杜鵑供奉」(Reting Cuckoo Offerings)之意。該寺的僧人為此節慶會舉行特別的羌姆(cham,金剛法舞),也會像雅礱那般款待眾鳥。

查爾斯‧貝爾向我們指出類似節慶可能舉行的另外地點。「據信每年眾鳥都會在拉薩以北的一個大湖附近舉行它們自己的鳥族代表大會,會議上,眾鳥之王的杜鵑鳥,會作出正義的裁判。俗話說,只要鳥族裏有法律與正義,那麼正義與公理也會在男人與女人間盛行‧‧‧所以他(達賴喇嘛)每年都會派一位代表去參加鳥族代表大會。一位喇嘛會向它們演說法律與秩序的重要性,並在此同時給它們食物作為禮物。」(15)

圖說:納木措與念青唐古拉山脈

「拉薩以北的一個大湖」所指為何,是無法肯定的,但是極有可能是羌塘偉大壯麗的納木措,此湖在拉薩正北方190公里之處。這是世界上海拔最高的鹹水湖,也是無數鳥禽的家園,留鳥與候鳥皆有,它們在湖岸上交配繁殖、產卵、哺育它們的幼鳥。此區的野生動物本來種類非常多樣化,數量也豐富,但目前因為中國人在此地進行商業、撈捕與狩獵,數量已經大幅地減少了。這整個區域傳說是在圖伯特最古老的山神之一的保護之下:念青唐古拉,也是「跨喜馬拉雅」的一座崇高山脈,如同斯文‧赫定(Sven Hedin)所描寫的。納木措的守護女神,Namtso Chugmo,被認為是念青唐古拉山神的妻子。

這個區域最大的寺院,位於納木措北岸的甲都貢巴(Jha-do gompa),「鳥匯集之寺」,乃在1959年被中國人所關閉,因為寺中的僧人支持了該區的牧人抵抗運動。寺院剩下來的空殼子於文化大革命時期被完全摧毀,而重建它的努力一直受到中國官僚所阻擋。這座寺院,或者其周圍的地區,很有可能就是貝爾所說的「鳥族代表大會」召開的地點,也是每年舉行慶典與餵食的地方。

一位旅行者最近寫道,此湖「是年度政府所資助的法事,稱之為 mTsho rdzes (供養湖神之寶物)的舉行之地。這個儀式也由布達拉宮的審計部門所贊助,並且由尊勝寺的僧人親臨主持。它的目的是要確保人民的福祉、農作物的生長、與國家牲口的多產。舉行的時間,就在冬天的冰塊融解之時。」(16)

雅礱的甲薩廟、熱振寺、與納木措旁邊的甲都寺,都位在候鳥從阿魯納洽爾地區(即Mon)到羌塘草原,幾乎呈現一直線的遷徙路線上。所以可以想見這些慶典都是為了幫助這些筋疲力竭的候鳥,為它們在中途加油打氣,讓它們可以平安地飛到北邊,繁殖哺育幼雛的地點,也可以讓地方百姓知道此一重要事件的發生。

圖說:在帕里附近的甲薩寺。照相:華達爾。

另外一條鳥類遷徙到圖伯特的「飛路」("flyway",飛翔路徑)似乎是橫跨不丹與錫金,飛過帕里附近的綽莫拉日峰(Chomolhari)地區。湯瑪斯‧曼寧(Thomas Manning)在帕里地區,經過了綽莫拉日峰附近的桑曲佩林(Sam-chu Pelling)湖,描寫該湖‧‧‧「呈半冰凍狀態,卻充滿了野鴨與雁鵝。」他也遇到成群的羚羊與藏羚羊(kyang)。有趣的是,曼寧以及其他早期的英格蘭旅行者,不約而同提到了此區有一座甲薩貢巴(Chatsa and Chassa Goombah),「庇護鳥類的寺院」。華達爾說此寺院的地點在「綽莫拉日峰之側」(17),又說透納上校的探險隊於1783年在那裏停留。

山繆爾‧透納(Samuel Turner)稱此湖為“Rhamtchieu” (蘭曲湖),且對此區的鳥類生活作了一番觀察:「此湖是許多水禽、野鵝、水鴨、小鳧、鸛鳥常常飛來的地點,而冬天來臨時,它們再飛往氣候溫和的地區。極大量的saurasses[原文如此],是鶴類最大的一種,也在每年的固定季節裏出現,他們還說,屆時就可以採集任意數量的鶴蛋了;這些鶴蛋都儲放在湖岸附近的鶴巢裏。」(18)

當史賓賽‧查普曼上校(Spencer Chapman)在1937年試圖攀登那座聖山時,他提到,就在登山探險隊朝著甲薩寺前進,以攀登綽莫拉日山時,他看到「由南邊飛來的赤麻鴨,從我們頭上嘈雜地飛過,而很高的天空裏還可見到一隻頭白尾白的鵟鷹,還有好幾隻兀鷲、角百靈與雪雀。」(19)

圖說:綽莫拉日峰與蘭曲(Rham-chu)湖。照相:恩斯特‧塞弗爾(Ernst Schafer)

曼寧也說明這個地區是官方指定的鳥類以及其他野生動物的保護區。他提到:「若不是因為我們的朋友貝瑪在道德上有所忌諱的話,我們本來可以盡情打獵的。他強烈反對我們開槍獵鳥,堅持說那是犯了大罪,又說這樣會得罪當地居民,特別是在綽莫拉日山的範圍裏。」(20)

綽莫拉日山、干城章嘉峰(Kanchenjunga)的東邊,就是埃佛勒斯峰(珠穆朗瑪峰)地區了。很難想像鳥類會選擇這樣一個氣候嚴寒、危險萬狀的區域來作為可能的過境之處,但我記得我曾經看過一部自然紀錄片,是拍攝鳥類嘗試飛越珠穆朗瑪山脈,然而經過一兩次拚命地嘗試後,它們成功了。是否有可能,即使是在圖伯特這個人跡罕至、偏遠荒涼的地方,仍有某種形式的官方保護令(甚至幫助支持的措施),是傳統上指定來利益那裏的野生動物的呢?

1921年,當查爾斯‧貝爾請求圖伯特政府給予攀爬珠穆朗瑪峰的許可時,達賴喇嘛給了他一張藏紙,上面寫著該座山峰的地區名稱、方位以及其他資訊。一位政府官員在這張紙上做了筆記,寫著:「大雪峰五寶庫(干城章嘉)的西邊,靠近內岩谷(查絨布)寺院,屬於白水晶堡(協格爾宗)管轄範圍之內,就是一個稱之為『鳥受保護的南鄉』(Lho Chamalung)。」

稍後貝爾「跟高級秘書」談了話,「高級秘書」是「一位敏銳、飽讀古典經書的人」。該秘書告訴他:「‧‧‧圖伯特為那座山峰取的名字是崗甲瑪隆(Kang Chamalung),又說甲瑪隆(Chamalung)是甲之瑪隆巴(Cha Dzima Lungpa)的簡稱。(博蓋中對名字作簡稱是很平常的事。)崗(Kang)是『雪山』之意;甲(Cha)是『鳥』;之瑪(Dzima) 是『照顧』,隆巴(Lungpa)是『地方』。因此這個名字全部湊起來,意思是『鳥受照顧之地的雪山』,亦即『鳥類保護區裏的雪山』。」

貝爾又寫道:「高級秘書告訴我,有一本古老又廣為人知的經書,稱之為《嘛呢全集》(Mani Kabum),其中紀錄在圖伯特眾國王的時代裏,也就是基督教第七世紀與第八世紀之時,大量的鳥禽接受當時國王的款待,在此地區接受餵食。」

圖說:1922年的絨布寺。照相:約翰‧諾爾上校(John Baptist Lucius Noel)

諾爾上校(Captain Noel),也是珠峰首二次探險隊的攝影師,在他的書裏提供了他們當時拿到的圖伯特護照之翻譯。一段摘文如下:「‧‧‧我們要求諸位先生們,在拜訪珠穆朗瑪時,尊重本國的法律,不要殺死鳥類與動物。」(22) 諾爾上校也提到珠峰的附近地方,稱之為甲瑪隆(Chamalung),「鳥類保護區」,以及「‧‧‧住在那裏的各種生物都不受傷害、不受打擾。」

圖說:1981年的絨布寺。照相:蓋倫‧羅威爾(Galen Rowell)

諾爾上校觀察查絨布寺高興愉快的僧人,他描寫博巴天性樂觀,「雖然他們過的生活與世界上其他的民族一樣困難艱苦‧‧‧但笑聲在圖伯特處處可聞。」他又做出以下觀察:「讓你立刻感到與喇嘛們意氣相投、志同道合的,就是他們的仁厚。整體而言,他們與一般的博巴大體上都是極為慷慨體貼的人。他們對於動物都是了不起的愛護,特別是野生的動物。」(23,譯注7) 這樣的觀察,以及其他探險隊的報告裏,提到鳥類與野生動物從隱士與喇嘛手裏接受食物的事情,給西方留下了一種經久不褪、正面積極的印象。諾爾上校所拍的兩部影片、跟著影片一起發表的演講與幻燈片,在當時是大西洋兩岸(譯注8)備受媒體界矚目的大事,幾乎肯定就是讓西方人認為圖伯特是一個神奇又世外桃源的烏托邦的主要貢獻者之一。而這種印象很大程度地取代了先前認為該國家是個野蠻、仇外、充滿僧侶的落後封閉之地,後者是榮赫鵬時代、和在他之前的英國旅行者創造出來的;在某些案例中,明顯是為了合理化軍事入侵--興戰的藉口。

描寫圖伯特、中亞與「大博奕」而廣受歡迎的作家彼得‧霍普柯克(Peter Hopkirk),在作品裏附帶提到了早期的埃佛勒斯峰探險隊,可能就是使西方的圖伯特神話得以經久不滅的貢獻者。「那個寂靜的山谷(查絨布),不受時間流逝的影響,各種不怕人類的小生物在其中橫行無阻。也許就是因為登山者對於這個偏遠難以到達的圖伯特山谷、以及山谷中的寺院,所說的種種故事,才激發了詹姆斯‧希爾頓寫出《失落的地平線》裏的香格里拉。」(24)

在我先前的文章裏,我寫過這一種對於圖伯特的描述,特別是以希爾頓小說作為靈感的主要來源、並激勵了此類幻想小說之創作,是無法被心懷敵意的圖伯特批評者完全消滅的,也不能被博巴現實主義者以為不管它就會煙消雲散。重要的是,我們必須確知什麼是圖伯特文明真實、正面、值得欣賞的地方,而不是任其變成一種天馬行空的幻想、故作可愛、太過情緒化的東西,如同許多例子裏已經很不幸發生的情況。

許多描寫博巴對動物很仁厚的西方旅行作家,傾向把焦點放在非比尋常、怪異的事件,而不經意地譏諷了這種民族美德。即使是海恩里西‧哈勒這樣的老朋友,都誇大了博巴在這方面的行為。我上文裏提到了蚯蚓的事,然而哈勒也提起博巴會在蒼蠅飛到茶杯裏時,感到驚慌失措。不錯,哈勒的一兩位貴族女士朋友也許會這樣做,但其他的大部份人:農夫、牧人、馬鍋頭等等,大概都只會把含有蒼蠅部份的茶倒一點出來(當然,試著不淹死它),然後繼續吃他們的早餐,不會大驚小怪。

幾乎所有的英國旅行者都把博巴對於狩獵打漁的反感看成是宗教迷信的結果--博巴成為一個相信野生動物與鳥類就是他們死去雙親與祖父母投胎轉世的民族。這當然是純然的胡扯。沒有一位旅行者似乎曾經問過自己,圖伯特宗教信仰是否規定雙親的投胎轉世只能限於野生動物,而不是家禽家畜。當這些旅行者描寫他們跟圖伯特官員與友人一起吃飯,大啖顯然包含羊肉或牛肉的菜餚時,他們都不提投胎轉世的父母親,或者這樣是否就等同於轉世性的吃人行為。

圖伯特有一種普遍的民俗信仰,認為某座山的統治山神、某座湖與溫泉的「拉」(nagas, 譯注9)會懲罰在該座山裏或湖裏打獵或打魚的人。也有一種信仰是假如污染了特定的水源,將會導致生病或厄運的懲罰。但這種「迷信」顯然並不能完全制止博巴打魚(如同俊地區的人)或打獵,當他們不得已時。博巴們都喜歡槍,而且雖然宗教上有禁令,但是打獵在圖伯特是相當普遍的。打獵也特別受到牧區、圖伯特東部地區的年輕人的喜愛,也受到社會裏經濟情況不佳的人的歡迎,後者常常以野味來補充他們日常飲食的不足。

當然,禁止打獵的法律與禁令,肯定對此種行為是有限制與節制作用的,因此它們不只是宗教情感的裝飾性表達,而是具有重要又實際的生態功能。而且,在大部份人的生活裏,佛教反對殺生的禁令都有特別具影響力、特別具效果的時刻。獵戶放棄他們的武器,開始過佛教徒的靈性生活,是耳熟能詳、普遍流傳的故事,不論是在文學故事裏,還是在真實生活中。

傳統中保護野生動物的各種理由裏,除了迷信、民俗信仰之外,我們必須特別考慮佛教認為所有的生命皆為神聖的看法。對於博巴而言,奪走一隻動物的性命是錯誤的,因為該動物如同任何人一樣,有它本身應該生存下去的各種理由與原因,雖然它也許在演化上或業力上屬於比較低階的位置。這樣的信念明顯與基督教/西方的標準看法大相逕庭,他們認為動物就是被創造出來服務人類的。在《創世紀》裏,上帝告訴亞當與夏娃,「要生養眾多、遍滿地面、治理這地。也要管理海裏的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物。」因此,在西方最常聽到的保護野生動物、保育瀕臨絕種生物的理由,就是「‧‧‧我們的子孫將來沒有辦法再見到它們了。」這對博巴來說,似乎有點荒唐愚蠢兼自我中心。

最近有一些西方的圖伯特文化詮釋者,與信奉「新世紀運動」的博巴們,試圖以一種原初主義(primitivism,譯注10)的方式來描繪博巴對自然的態度,或所謂的環境哲學。博巴的態度被拿來與原始人類與原住民族的信仰與風俗習慣相比較,特別是北美洲的原住民。「大地是我母親、天空是我父親」那類的說法。他們雖然充滿好意,但我認為這樣的比喻不但沒有幫助,也不正確。

有「現代人類學之父」之名、一個月之前才剛去世、大師級的克羅德‧李維史陀(Claude Lévi-Strauss)認為原始部落民族的神話與文化思維,展示出了不起的精微邏輯系統,顯示他們理性思維的品質,與成熟的西方社會不遑多讓。但李維史陀也對原初社會與現代社會做出了尖銳的劃分,強調書寫與歷史意識的發展。在他看來,只有對於歷史的體悟,才促成科學的發展,與西方的演化與擴張。

因此博巴致力於野生動物保護、環境保育的努力,因此也許可視為雖然發生於現代之前、卻已具現代環境意識的一種努力,由政府與宗教組織透過環境立法、野生動物保護區的建立、甚至透過經常舉辦的「公關活動」來教導與提醒人們,他們不只在靈性上需要慈悲為懷、也對國家的環境、自然生態負有責任。

最後,我想大家都應該銘記在心的是,圖伯特並不是一個熱帶(也不是溫帶)的天堂。在圖伯特,農業用地比起中國、甚至世界任何地方,都貧瘠甚多,灌溉資源也很有限。圖伯特高原是乾燥、多風、許多地方已接近沙漠化,而且只能形容為非常極端的高海拔地方。在圖伯特西部,一度強大的古格王國,在十七世紀幾乎完全消失了,種種原因之一,就是該區地下水層下降的結果。圖伯特中部許多地區在歷史上也常常受到沙漠化的威脅。桑耶附近的鄉村地區,就被真正的沙丘所包圍,好似沙漠一樣,當地的農民必須常常與自然搏鬥,才能保住他們的一小塊農地。

圖伯特農民數世紀來,發展出成熟又能夠永續、非侵入式的農業技法,而圖伯特的灌溉系統(是所有農業不可或缺的)不但是傳統科技的奇跡,也是政府與社區透過一套精密完善的規則結構而創造出來的成就,使圖伯特農民能夠有效率、互助合作地利用此系統。不知為什麼這些事情至今都沒有引起足夠的重視,然而我希望將來有一天我能夠針對這些事再多寫點什麼。我今天約略提起來,只是為了強調博巴對於生態環境的敏感,也許是來自對於圖伯特高原脆弱的生態系統所產生的一種確實又實際的體認,甚至可能是對於我們所居住的世界本來就有的類似體悟,而這種意識在今日,是即使最現代化的國家才開始幡然悔悟的。

這篇先期的研究與寫作的混合文章,貼出來以配合聯合國氣候變遷大會在哥本哈根舉行的時機。我不認為該會會對於圖伯特有任何幫助,甚至對全球暖化本身也不太可能會有建樹。但我希望這篇文章將對與圖伯特有關的環保鬥士們,提供一個文化與歷史的參考座標,以對照我們現在所掌握、不斷增加又非常使人憂心的、中國在世界屋脊上「生態屠殺」(“ecocide” )的各種資訊。

原文注釋:

(1) 西方的旅行家常常描寫圖伯特的宗教忌諱,反對吃魚、豬肉與雞(與蛋),類似於穆斯林或猶太教對於吃豬肉的禁忌。過去有一種「民俗信仰」,為這三種肉是不潔的,而對這三種肉的忌口 (nga-phag-gong sum pangba),是一種做功德的表現,但這樣的信仰並不被認為是正確的教義。過去也認為吃牛肉是比較無害的,因為只有一隻大型的動物,如一隻犛牛,會被殺死,而為了得到同樣份量的肉,必須殺死多隻的雞與魚。但沒什麼人對此說法太認真遵守。

(2) French, Rebecca. The Golden Yoke: The Legal Cosmology of Buddhist Tibet, Cornell University, Ithica, 1995. p 208, 209 & 213. (蕾貝卡‧法蘭奇《金軛--佛教西藏的法律宇宙學》(綺色佳:康迺爾大學,1995年。)第208、209、213頁。)

(3)Tibet: Environment and Development Issues (1992): Wildlife Conservation Decree Issued by Tagdra Rinpoche the Regent of Tibet in 1944.) DIIR CTA, Dharamshala 1992. (圖伯特:環境與發展議題(1992):1944年圖伯特攝政王達扎仁波切所頒布之野生動物保育令。圖伯特中央政府,達蘭薩拉,1992。)

(4) Chhodak, Tenzing Dr. The 1901 Proclamation of H.H.Dalai Lama XIII, The Tibet Journal Volume iii No.1 Spring 1978. Library of Tibetan Works & Archives, Dharamshala. p 31 (丹增曲扎博士,〈尊者達賴喇嘛十三世1901年之詔告〉,《圖伯特期刊》,第三卷第一期,1978年春天,達蘭薩拉圖伯特作品檔案圖書館,第31頁。)

(5) Huber, Toni. “Territorial Control by “Sealing (rgya sdom-pa): A Religio-Political Practice in Tibet.” (PDF). [ZAS 33 (2004)] (東尼‧修伯,〈藉由「封山」((rgya sdom-pa))實行區域控制:圖伯特的一個政教習俗〉)

(6) http://www.tibet.com/WhitePaper/white9.html

(7) Huber, Toni. “Territorial Control by “Sealing (rgya sdom-pa): A Religio-Political Practice in Tibet.” (PDF). [ZAS 33 (2004)] (東尼‧修伯,〈藉由「封山」((rgya sdom-pa))實行區域控制:圖伯特的一個政教習俗〉)

(8) Ferrari, Alfonsa (translator). (completed and edited by Luciano Petech) MK‘YEN BRTSE’S GUIDE TO THE HOLY PLACES OF CENTRAL TIBET. Series Orientale Roma XVI, ISMEO, Roma, 1958. p 54. (蔣揚欽哲,《衛藏道場勝跡志》,此英文版原由白佐良補完、編輯,阿豐莎‧法拉里翻譯)

(9) Tucci, Guiseppe. To Lhasa and Beyond, Snow Lion Publications; 2nd edition, Ithaca, 1987. p 144. (朱賽培‧杜齊,《到拉薩與更遼遠之地》,綺色佳:雪獅出版社,第二版,1987年,第144頁。)

(10) Das, Sarat Chandra. Journey to Lhasa and Central Tibet, (Royal Geographical Society), John Murray, London, 1902. p 234. (薩拉特‧錢德拉‧達斯,《拉薩與圖伯特中部地區之旅》)(皇家地理學會),倫敦,1902年,第234頁)

(11) Dowman Keith. The Power-Places of Central Tibet: The Pilgrim’s Guide, Routledge & Kegan Paul, London, 1988. p 162-163. (基斯‧道文,《圖伯特中部的聖地:朝聖者指南》倫敦,1988,第162-163頁。)

(12) 關於這個年度慶典(中國稱之為「迎鳥節」)的報告,是經由對年長博巴的訪問與討論而集成的,並且是來自於一個觀光網站上的短篇介紹文章。很有可能原初的報告是由一位博巴學者以博伊所寫成,然後再翻譯成中文,最後再變成這種無法卒讀的拼音英文。

http://www.tibettravel.com/en/Unique-Tibet/Arts-Culture/Yinniaojie-in-Tibet-(birds-worship)-276.html .

(13) http://www.keithdowman.net/dzogchen/cuckoos_song.htm

(14) 博伊的原來標題是Bya chos rinchen’ phren-ba,「鳥中的佛法,珍貴的花環」。

(15)Bell, Charles. Portrait of a Dalai Lama, Wm.Collins, London, 1946, p 169(查爾斯‧貝爾,《達賴喇嘛肖像》,倫敦,1946年,第169頁。)

(16)Bellezza, John Vincent. Divine Dyads: Ancient Civilization in Tibet. Library of Tibetan Works and Archives, Dharamshala, 1997. p 251.(約翰‧文森‧貝里扎,《神聖的雙數:圖伯特古代文明》,達蘭薩拉:圖伯特作品與檔案圖書館,1997年,第25頁。)

(17) Waddell, L.A., Lhasa And Its Mysteries, Methuen & Co., London, 1906. p 117( 華達爾,《拉薩及其神秘》,倫敦,1906年,第117頁。)

(18) Turner, Samuel Capt.An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet, G.W.Nicol, London. p 212. (山繆爾‧透納上校,《出使圖伯特扎西喇嘛宮廷之使節報告》,倫敦,第212頁。)

(19) Chapman, F. Spencer , Helvellyn to Himalaya; Including an Account of the First Ascent of Chomolhari, Harper and Brothers, New York and London, 1940. p 222 (史賓賽‧查普曼,《從亥爾梅林到喜馬拉雅;包括第一次攀登綽莫拉日的報告》,紐約、倫敦:1940年,第222頁。)

(20) Markham, Clements R. narratives of the Mission of George Bogle to Tibbet and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa, Trubner & Co., London, 1876. P 71-72. (克萊門茲‧馬克漢,《喬治‧波格爾出使圖伯特、湯瑪士‧曼寧到拉薩的敘述》,倫敦,1876年,第71-72頁。)

(21)Bell, Charles. Portrait of a Dalai Lama, Wm.Collins, London, 1946, p 169(查爾斯‧貝爾,《達賴喇嘛肖像》,倫敦,1946年,第277-278頁。)

(22)Noel, Captain J.B.L. Through Tibet to Everest, Hodder & Stoughton, London,1927. p 101 (諾爾上校,《經圖伯特到埃佛勒斯峰》,倫敦,1927年,第101頁。)

(23)同上註。

(24)Hopkirk, Peter. Trespassers on the Roof of the World,John Murray Publishers, London, 1982. p 210 (彼德‧霍普柯克,《世界屋脊的闖入者》,倫敦,1982年,第210頁。)

譯注:

(1) 據有關資料介紹,1963年初,毛澤東指示西藏自治區籌委會開辦「青少年活佛班」,目的在於培養「又紅又專」的宗教界上層人士,起先校址位於下密院,包括各大教派的11位青少年朱古,分別為:六世熱振·單增晉美、五世策墨林·丹增赤烈、十二世洛桑巴·赤烈曲桑、三世達扎·丹增格列、九世木雅·曲吉建才、十一世赤達·丹增倫珠、七世扎塘·單白尼瑪、二世恩公·次仁平措、三世桑珠·阿旺扎巴、十一世奴巴·貢覺丹增和五世普布覺·強巴單增。年齡最小的是8歲的達扎•單增格列,年齡最大的是17歲的洛桑巴•赤烈曲桑。1964年,班禪喇嘛被批鬥,熱振等朱古被打成「小班禪集團」遭到整肅。1965年,「青少年活佛班」改為自治區社會主義學院(籌備)青年班,遷往拉薩郊區的蔡公堂寺,進行勞動改造,受盡苦難。直到1978年才被「落實政策」,多人進入西藏自治區佛協。嘉央諾布在文中提及的Khardo Rimpoche和Drigung Kyapgon,似乎不在這「青少年活佛班」當中。

(2)作者原文night-soil,夜土。夜土一詞現在已經很少聽說,不過網路上還可以查到「夜土壺」的圖片。「夜土壺」應該就是指「夜壺」,是古代的用品。

(3) 作者原文用sage,是西洋一般稱之為「鼠尾草」的香料。

(4) 這裏的拼法跟前面的ri-gya lung-gya不同,因為本文作者直接引用修伯教授的文字,所以跟他自己對此名詞的拼法不同。

(5) 去年春天(2009年5月28曰),杜鵑鳥的新聞也上了英國各大媒體,主要是去年從非洲飛來英國過夏天的杜鵑鳥數量減少,降幅達百分之四十,而上了英國瀕危鳥類的「紅」榜單。泰晤士報的評論文章裏,指出別的地方有大嘴鳥(toucans)、蜂鳥,然而代表不列顛的,唯有杜鵑與雲雀。泰晤士報的檔案室也提供了1940年的剪報,題目為〈等待杜鵑〉('Waiting for the Cuckoo'),說每一年大家都熱切地等待著杜鵑鳥的啼聲。請參考以下連結:

Cuckoo is added to growing Red List of endangered birds in Britain

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6374661.ece

Cuckoo's story is wake-up call not to take our wildlife for granted

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6373930.ece

(6)又譯《杜鵑啼聲之悟》、《覺性之杜鵑》。

(7) 諾爾上校(1890-1989,以1924年埃佛勒斯峰探險隊的影片聞名)說他感覺與圖伯特喇嘛志同道合,所言不虛。英國是早在十九世紀就致力於動物保護的國家,目前全世界最大的防止虐待動物協會,「皇家防止虐待動物協會」(RSPCA,Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals),早在1824年即成立,並於1840年取得維多利亞女王的特許狀。此機構至今仍然還在運作,經費全靠英國民眾的捐輸,他們會派出工作人員取締虐待動物的人,也可以對動物主人提起公訴,沒收受虐之動物,還提供照顧,並讓有意領養動物的新主人前來認養。

「皇家保護鳥類的協會」,(RSPB,Royal Society for the Protection of Birds)也是早在1889年即成立,並於1904年得到皇家的特許狀。這個協會的宗旨是透過請願、在自然保留區舉辦活動等等,喚起民眾對野生鳥類保育的意識。

這兩個機構目前都是由女王伊莉莎白二世做為它們的贊助者與保護人。

(8) 指美國與英國。

(9) 維基百科:nagas,納加,印度教、佛教中有巨大蛇身的神祗,藏語中稱之為「魯」,漢語通常譯為「龍」。

(10) primitivism,「原初主義」:主張原始人類的生活,比文明的人類更好、更有道德,而文明讓人類腐化。

Posted by rosaceae at 23:32

│嘉央諾布啦

留言

有朋友來我家找妳

為什麼我無法留言?

為什麼我無法留言?

Posted by AW at 2010年01月29日 06:30

留言不能貼連結?

Posted by AW at 2010年01月29日 06:32

AW大大,

不能留言什麼意思?上面就是留言啊?

另外,連結可以貼啊。直接貼上來,就是文字的形式而已。

請您貼給我吧!

不能留言什麼意思?上面就是留言啊?

另外,連結可以貼啊。直接貼上來,就是文字的形式而已。

請您貼給我吧!

Posted by rosaceae at 2010年01月29日 19:34

at 2010年01月29日 19:34

at 2010年01月29日 19:34

at 2010年01月29日 19:34懸鉤子

扎西得勒

可否请你翻译 西藏国歌内容 翻到中文?我的通中文的朋友很想知道。谢谢

Tibetan script

Tibetananthemtibetan.gif

[edit] Transliteration

Si Zhi Phen De Dö Gu Jungwae Ter

Thubten Samphel Norbue Onang Bar.

Tendroe Nordzin Gyache Kyongwae Gön,

Trinley Kyi Rol Tsö Gye,

Dorje Khamsu Ten Pey,

Chogkün Jham Tse Kyong,

Namkö Gawa Gyaden,

ü-Phang Gung la Regh

Phutsong Dezhii Nga-Thang Gye

Bhod Jong Chul Kha,

Sum Gyi Khyön La

Dekyi Dzogden Sarpe Khyap.

Chösi Kyi Pel Yon Dhar

Thubten Chog Chur Gyepe

Dzamling Yangpae Kyegu

Zhidae Pel La Jör.

Bhöd Jong Tendrö Getzen Nyi-ö-Kyi

Trashi O-Nang Bumdutrowae Zi,

Nag Chog Munpae Yul Ley,

Gyal Gyur Chig.

[edit] English

Let the radiant light shine of Buddha's wish-fulfilling gem teachings,

the treasure chest of all hopes for happiness and benefit

in both secular life and liberation.

O Protectors who hold the jewel of the teachings and all beings,

nourishing them greatly,

may the sum of your karmas grow full.

Firmly enduring in a diamond-hard state, guard all directions with

Compassion and love.

Above our heads may divinely appointed rule abide

endowed with a hundred benefits and let the power increase

of fourfold auspiciousness,

May a new golden age of happiness and bliss spread

throughout the three provinces of Tibet

and the glory expand of religious-secular rule.

By the spread of Buddha's teachings in the ten directions,

may everyone throughout the world

enjoy the glories of happiness and peace.

In the battle against negative forces

may the auspicious sunshine of the teachings and beings of

Tibet and the brilliance of a myriad radiant prosperities

be ever triumphant.

扎西得勒

可否请你翻译 西藏国歌内容 翻到中文?我的通中文的朋友很想知道。谢谢

Tibetan script

Tibetananthemtibetan.gif

[edit] Transliteration

Si Zhi Phen De Dö Gu Jungwae Ter

Thubten Samphel Norbue Onang Bar.

Tendroe Nordzin Gyache Kyongwae Gön,

Trinley Kyi Rol Tsö Gye,

Dorje Khamsu Ten Pey,

Chogkün Jham Tse Kyong,

Namkö Gawa Gyaden,

ü-Phang Gung la Regh

Phutsong Dezhii Nga-Thang Gye

Bhod Jong Chul Kha,

Sum Gyi Khyön La

Dekyi Dzogden Sarpe Khyap.

Chösi Kyi Pel Yon Dhar

Thubten Chog Chur Gyepe

Dzamling Yangpae Kyegu

Zhidae Pel La Jör.

Bhöd Jong Tendrö Getzen Nyi-ö-Kyi

Trashi O-Nang Bumdutrowae Zi,

Nag Chog Munpae Yul Ley,

Gyal Gyur Chig.

[edit] English

Let the radiant light shine of Buddha's wish-fulfilling gem teachings,

the treasure chest of all hopes for happiness and benefit

in both secular life and liberation.

O Protectors who hold the jewel of the teachings and all beings,

nourishing them greatly,

may the sum of your karmas grow full.

Firmly enduring in a diamond-hard state, guard all directions with

Compassion and love.

Above our heads may divinely appointed rule abide

endowed with a hundred benefits and let the power increase

of fourfold auspiciousness,

May a new golden age of happiness and bliss spread

throughout the three provinces of Tibet

and the glory expand of religious-secular rule.

By the spread of Buddha's teachings in the ten directions,

may everyone throughout the world

enjoy the glories of happiness and peace.

In the battle against negative forces

may the auspicious sunshine of the teachings and beings of

Tibet and the brilliance of a myriad radiant prosperities

be ever triumphant.

Posted by samdup at 2010年02月10日 11:08

扎西德勒,Samdup啦,

西藏的國歌已經有人翻譯了。

連結是以下:

http://www.palakuan.org/profiles/blogs/tibetan-national-anthem-tu-bo

我當然可以轉貼一遍:

燦爛的如意珠寶,佛教是政教和樂、一切希望的源泉和寶藏。

廣施普澤教化眾生的大地的怙主,你們的事業像大海般發達興旺。

位於永固不壞的金剛界,以慈愛治理諸方。

天賜"嘎登頗章"威望齊天,四分圓滿權威強。(嘎登頗章為圖博政府名稱)

圖博三區之域,幸福圓滿充盈,遍佈政教和樂的祥瑞景象。

願佛教傳遍十方,讓大千世界的眾生充滿幸福和平之榮光。

願圖博佛法和眾生的正義之光戰勝邪惡的黑暗。

(漢文歌詞摘於山麓那邊是西藏P260)

我不知道翻譯這樣是不是好,您再告訴我~

西藏的國歌已經有人翻譯了。

連結是以下:

http://www.palakuan.org/profiles/blogs/tibetan-national-anthem-tu-bo

我當然可以轉貼一遍:

燦爛的如意珠寶,佛教是政教和樂、一切希望的源泉和寶藏。

廣施普澤教化眾生的大地的怙主,你們的事業像大海般發達興旺。

位於永固不壞的金剛界,以慈愛治理諸方。

天賜"嘎登頗章"威望齊天,四分圓滿權威強。(嘎登頗章為圖博政府名稱)

圖博三區之域,幸福圓滿充盈,遍佈政教和樂的祥瑞景象。

願佛教傳遍十方,讓大千世界的眾生充滿幸福和平之榮光。

願圖博佛法和眾生的正義之光戰勝邪惡的黑暗。

(漢文歌詞摘於山麓那邊是西藏P260)

我不知道翻譯這樣是不是好,您再告訴我~

Posted by rosaceae at 2010年02月11日 19:00

at 2010年02月11日 19:00

at 2010年02月11日 19:00

at 2010年02月11日 19:00歌词也有这样翻译的,我也觉得有些词不完全达意,我再看看吧,谢谢您,你的文章和翻译作品细致入微,我深深感谢您。

有寂利乐妙源宝藏

教法如意三宝灿烂

法趣大地怙主持宝

事业兴 海浪增

稳于金刚界

十方慈悲护

天赐百喜威望 权齐天

圆满四部 威力增

图伯特三域之遍布 幸福新 圆满劫

佛法政教 福德兴

法教增广 十方故

安置世界

众生瑞祥

大千法趣 善相荣光

放射十万 光明吉祥

邪恶黑暗 之战必胜

有寂利乐妙源宝藏

教法如意三宝灿烂

法趣大地怙主持宝

事业兴 海浪增

稳于金刚界

十方慈悲护

天赐百喜威望 权齐天

圆满四部 威力增

图伯特三域之遍布 幸福新 圆满劫

佛法政教 福德兴

法教增广 十方故

安置世界

众生瑞祥

大千法趣 善相荣光

放射十万 光明吉祥

邪恶黑暗 之战必胜

Posted by Samdup at 2010年02月17日 01:32

Samdup啦!

您翻譯得好! 拍手!鼓掌!

老實說,我的白話文還好,一遇到古典文體,立刻就兵敗投降~ 圖伯特的詩歌,特別是古典的,還是需要您多多指導!

您翻譯得好! 拍手!鼓掌!

老實說,我的白話文還好,一遇到古典文體,立刻就兵敗投降~ 圖伯特的詩歌,特別是古典的,還是需要您多多指導!

Posted by rosaceae at 2010年03月04日 22:08

at 2010年03月04日 22:08

at 2010年03月04日 22:08

at 2010年03月04日 22:08